Pidana mati, terus menjadi bahan diskusi para akademisi dan praktisi hukum yang menarik untuk dicermati. Ada pro dan kontra terhadap penjatuhan putusan pidana mati. Relevansi penjatuhan pidana mati terhadap menurun atau tidaknya angka kriminalitas, hubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pergeseran teori pemidanaan yang meninggalkan pendekatan retributif (balas dendam), termasuk norma agama dan tuntutan keadilan publik merupakan sumber dalil yang disampaikan pendukung atau penentang pidana mati.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang disusun para ahli hukum pidana Indonesia, pidana mati tetap salah satu bentuk pemidanaan. Walaupun penjatuhan pidana mati, lebih ketat dan diperlukan assesment untuk sampai tahap eksekusinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat 1 sampai 3 KUHP baru, eksekusi pidana mati baru dapat dilakukan, setelah penolakan grasi terpidana oleh presiden. Pelaksanaannya tidak dilakukan di hadapan masyarakat secara luas, serta dilaksanakan regu tembak atau cara lain yang ditentukan undang-undang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 100 Ayat 1 KUHP baru menjelaskan, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati, dengan percobaan selama sepuluh tahun, melalui persyaratan adanya penyesalan terdakwa dan harapan memperbaiki diri, serta memperhatikan peran terdakwa dalam tindak pidana.

Jika selama masa percobaan, terdakwa memiliki perubahan sikap dan memperlihatkan perbuatan terpuji, maka dapat diubah pidana mati menjadi penjara seumur hidup, melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung RI, sesuai Pasal 100 Ayat 4 KUHP baru.

Tetapi, bilamana terdakwa tidak menunjukan perubahan sikap dan perilaku selama masa percobaan, maka penjatuhan pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung sebagaimana Pasal 100 Ayat 6 KUHP baru.

Secara umum, teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati, tidak ada perbedaan dengan sebelum KUHP baru, yakni dilaksanakan oleh regu tembak dan tidak dilakukan dihadapan umum.

Saat ini, ketentuannya masih diatur Penetapan Presiden RI No 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU PNPS).

Dalam Pasal 10 Ayat 1 UU PNPS tersebut, regu tembaknya berasal dari kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian RI. Lebih lanjut, terpidana mati dapat memilih pelaksanaan hukumannya secara berdiri, duduk atau berlutut sesuai Pasal 12 Ayat 1 UU PNPS.

Namun, dapat saja dengan dibentuknya KUHP baru, akan ada undang-undang yang mengubah pengaturan teknis pelaksanaan hukuman pidana mati, sesuai Pasal 99 Ayat 3 KUHP baru.

Bilamana menorah ke catatan sejarah, pidana mati sudah diterapkan sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Namun pelaksanaanya berbeda 360 derajat, dengan eksekusi hukuman mati yang dilakukan di tempat tertutup pasca kemerdekaan Indonesia dan hingga saat ini.

Eksekusi pidana mati era kolonial, dilakukan secara terbuka dengan metode pancung kepala atau menggantungnya sampai roh meninggalkan jasad terpidana mati.

Ambil contoh, sejarah menjelaskan landmark Kota Tua Jakarta, khususnya area lapangan Stadhuis (saat ini bernama Fatahillah) merupakan saksi bisu berbagai peristiwa pelaksanaan hukuman mati di Batavia (Jakarta terdahulu).

Sebelum pelaksanaan hukuman mati, pengumuman disampaikan melalui petugas pengadilan yang mendatangi pemukiman masyarakat disekitar lokasi tersebut, seperti Glodok dan Pasar Ikan. Bahkan, ada yang petugas yang meniupkan terompet, sebagai pertanda eksekusi mati berupa pemancungan kepala atau penggantungan akan dilaksanakan.

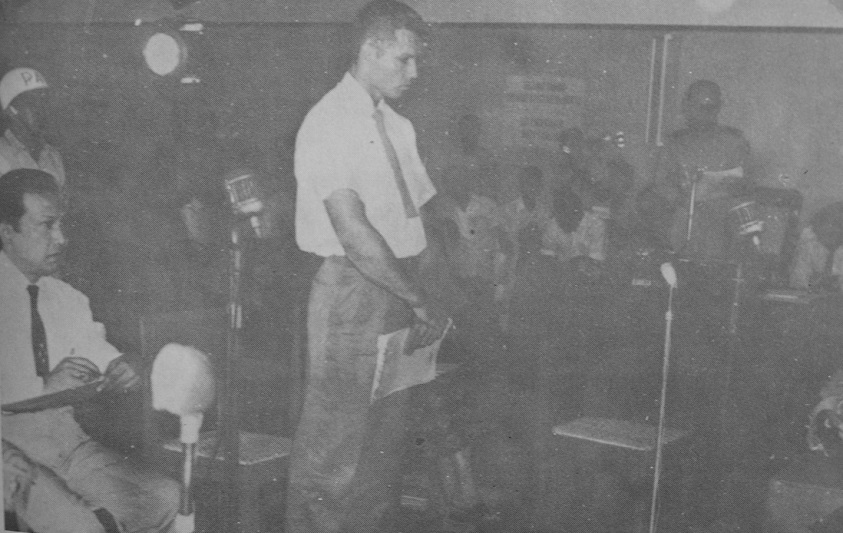

Penduduk yang mengetahui adanya informasi akan pelaksanaan hukuman mati, secara beramai-ramai mendatangi lapangan Stadhuis. Menurut riwayat sejarah, eksekutor dilakukan oleh seorang algojo yang ditutup wajahnya dan terpidana menggunakan pakaian serba putih. Eksekusi mati dilakukan mulai jam 7 pagi dan tidak hanya seorang yang dilakukan hukuman mati dalam satu hari kegiatan tersebut. Adapun sebelum dihukum mati, terpidana diberikan makanan yang enak, yang mana tidak dirasakan terpidana ketika ditahan sebelum menunggu eksekusi mati.

Antusiasme masyarakat menyaksikan eksekusi hukuman mati ternyata tinggi, tidak sedikit para pedagang menyajikan barang yang dijualnya dan memperoleh banyak keuntungan dari eksekusi hukuman mati tersebut. Demikian juga di wilayah lain Hindia Belanda (dahulu Indonesia) dilakukan secara terbuka.

Demikianlah sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sampai dengan saat ini. Semoga menjadi pembelajaran bagi akademisi dan praktisi hukum, serta dapat memetik hikmah dari catatan historis pelaksanaan hukuman mati lintas zaman