“Transparency has emerged as a key principle and process of global governance. It is now widely demanded in order to ensure accountability, legitimacy and the publicness of international institutions and their decision-making.” – Anne Peters (“The Transparency of Global Governance” dalam Reconceptualising the Rule of Law in Global Governance, Resources, Investment and Trade, 2016).

“Jalur Sutra,” yang rutenya dimulai dari kota Xi’an di Provinsi Shaanxi dan Luoyang di Provinsi Henan, Tiongkok, hingga ke kota-kota di Iran seperti Mashhad, Nishapur, Qom, dan beberapa kota lainnya, adalah jalur perdagangan internasional yang sudah berumur sekitar 18 abad.

Menurut catatan pengkaji politik Jianxiong Ge, seorang geografer Jerman bernama Ferdinand von Richthofen mencetuskan istilah ini setelah melakukan penelitian selama tiga tahun di dekade 1860-an, dan menyimpulkan bahwa komoditas terbesar yang diperdagangkan mulai dari abad kedua adalah kain sutra (Jianxiong Ge, 2018:1-4).

Dengan panjang jalan diperkirakan mencapai 6.000 hingga 7.000 kilometer (sekitar seperlima keliling permukaan Bumi), jalur perdagangan ini bertahan hingga tahun 800 masehi, tepatnya sampai runtuhnya dinasti Tang.

Setelah itu, dunia harus menunggu selama 800 tahun lagi sebelum dunia kembali terhubung dalam globalisasi yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia (Friedman, 2005).

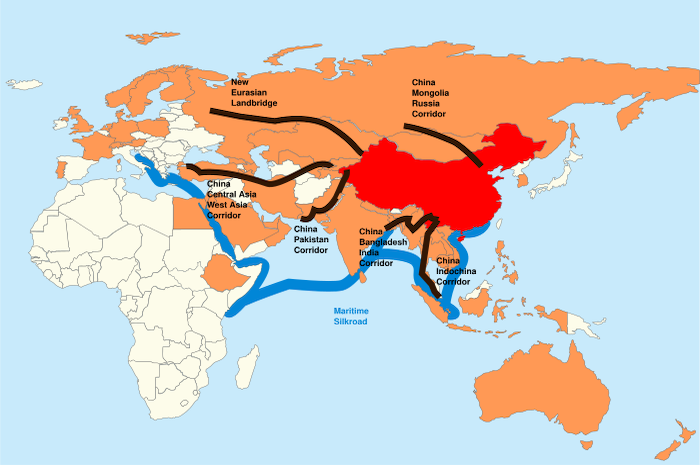

Hampir dua ribu tahun setelah dimulainya era Jalur Sutra, “Jalur Sutra Modern” seakan dibuka kembali dengan Tiongkok sebagai motor penggeraknya. Pada 2013 Presiden Tiongkok Xi Jinping menggagas Belt and Road Initiative (BRI), sebuah kebijakan yang berdampak pada pembangunan berbagai sarana energi dan transportasi publik khususnya di negara-negara Asia dan Afrika.

Konektivitas adalah inti dari kebijakan BRI, dan pada saat program ini dimulai, Tiongkok sebagai negara eksemplaris telah memiliki jalur kereta cepat sepanjang 160 ribu kilometer, atau sekitar empat kali keliling Bumi (Hu, 2018:25-26).

BRI adalah projek pembangunan infrastruktur raksasa yang melibatkan 65 negara dan sekitar 4,4 milyar manusia. Dengan BRI, Tiongkok bermaksud untuk memecah kebuntuan ekonomi di Asia, terutama karena stagnannya perekonomian dunia pascakrisis global 2008 (Tang, 2018:49-51).

Kebijakan Sinokapitalistik dan Irisan dengan Negara-Negara Asia

Gaya kapitalisme yang diterapkan Tiongkok oleh penstudi Asım Doğan dikenal dengan “Sistem Neo-Tributaris” (“Neo-Tributary System”). Doğan mengatakan: “The Neo-Tributary System is based on the underlying tenets of power and consent, just as the Tributary System was” (Sistem Neo-Tributaris didasarkan pada prinsip dasar kekuasaan dan konsensualitas, seperti yang diterapkan pada praktik tributaris sebelumnya).

Sistem ini pada dasarnya bersifat hierarkis, Sinosentris, otoritarian, pragmatik, menjunjung tinggi martabat, dan didasarkan pada pendekatan ekonomi, bukan tekanan militer. Dalam filsafat, karakter ini disebut Neo-Gramscian, seturut Antonio Gramsci (1992) yang pertama kali menggagas ide hegemoni.

Pengkaji kebijakan Hong Yu mencatat bahwa Tiongkok memiliki empat alasan di balik megaprojek BRI ini, yaitu ekonomi, strategi, ideologi, dan sejarah (Yu, 2024).

Dari sisi ekonomi, Tiongkok membutuhkan ekspansi pasar yang di dalam negeri sudah mencapai titik jenuh, dan selain itu mereka juga membutuhkan bahan baku untuk mendukung pertumbuhan pesat industri dalam negeri.

Dari sisi strategi, Tiongkok sekarang memilih untuk menjadi pemain geopolitik yang mengubah polaritas hubungan internasional. Menurut Yu, Tiongkok tidak lagi merasa cukup berada di belakang panggung, dan lebih memilih untuk tampil di panggung utama perpolitikan dunia.

Dari aspek ideologi, Tiongkok ingin menjadikan ideologi pertumbuhan ekonomi mereka sebagai alternatif utama dari praktik kepemimpinan Barat yang sudah mengakar kuat dalam relasi antarnegara.

Terakhir, secara historis, Tiongkok ingin menghadirkan kembali interkonektivitas yang diilhami oleh Jalur Sutra.

Bila keempat alasan yang diutarakan Yu dipadatkan lagi, kebijakan BRI erat kaitannya dengan dua perkembangan genting yang terjadi di Tiongkok: ke dalam, langkah ini dilakukan untuk menurunkan tensi politik dan menjaga stabilitas ekonomi; sedangkan ke luar, BRI berfungsi untuk mengamankan posisi Tiongkok dalam percaturan politik internasional (Züfle, 2023).

Langkah BRI ternyata cukup signifikan terhadap negara-negara di Asia, tidak terkecuali Asia Selatan dan Tenggara. Pakistan, misalnya, sangat diuntungkan dengan tambahan suplai energi listrik sebesar 6.910 megawatt dan akses langsung berupa infrastruktur terintegrasi dalam bentuk jalan tol enam lajur dari Kashar ke Gwadar sepanjang 118 kilmeter.

Tiongkok juga meningkatkan kapasitas pelabuhan di Pakistan, menanam kabel optik sepanjang 820 kilometer, dan menciptakan 75.000 lapangan kerja (Aslam, 2023:38-40). Investasi Tiongkok lewat BRI di Pakistan meningkat dua kali lipat ke angka 1,7 milyar dolar. Teknologi Tiongkok membanjiri impor Pakistan dari negara tersebut, dan menggantikan pasokan energi yang menjadi porsi terbesar impor Pakistan di dekade sebelumnya.

Meskipun demikian, ekspor Pakistan ke Tiongkok masih sebatas produk pertanian dan bahan mentah. Relasi perdagangan bilateral ini membawa konsekuensi semakin terikatnya Pakistan dalam mata rantai pasok Tiongkok (Ahmed, 2023:123-126). Pakistan adalah satu dari sekian negara Asia yang semakin terikat dan tergantung dengan Tiongkok (Sharma, 2023).

Kue Diplomasi Ekspansi Ekonomi Tiongkok dan Fenomena Ketergantungan

Dari sisi filsafat hukum, kebijakan BRI Tiongkok dapat dilihat sebagai upaya negara itu dalam menjadikan keadilan sebagai komoditas internasional, yang selama ini cenderung tenggelam dalam agenda ekspansi hegemoni Barat yang sering menerapkan standar ganda.

Chi He, pengkaji BRI, mengatakan bahwa Tiongkok menempuh langkah itu dalam kerangka keselarasan tatanan masyarakat global: “harmonizing competing national interests and integrating them within common interests” (Mengharmoniskan kepentingan nasional yang saling bersaing dan mengintegrasikannya ke dalam kepentingan bersama) (He).

Filsuf hukum Anne Peters mencatat bahwa saat ini ada transisi dari “hukum internasional privat” ke “hukum internasional publik”. Fenomenon ini muncul sebagai dampak dari geliat tata kelola global yang transparan (Transparency in Global Governance) (Peters, 2016:2-4). Kecenderungan ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Anthony Giddens (2000) tentang glokalitas (global-lokal), yang terjadi saat yang lokal bisa berinteraksi langsung dengan yang global.

Upaya Tiongkok juga masuk dalam koridor yang diangkat oleh Peters: konsep keadilan dalam bentuk pemerataan kesempatan ekonomi Tiongkok yang memang terdesentralisasi akhirnya menjadi sembulan normatif yang difasilitasi oleh kebijakan BRI.

Tentu saja, langkah yang diambil Tiongkok ini tidak seratus persen berjalan mulus, dan kritik terkeras atas kebijakan BRI ini adalah saat negara-negara yang terlibat dengan Tiongkok malah terlilit dalam belitan ketergantungan utang yang mungkin tidak akan bisa mereka lunasi.

Hong Yu mencatat bahwa sekitar 40 negara berutang ke Tiongkok dengan jumlah sekitar 10 persen dari produk domestik bruto mereka (PDB). Negara seperti Kirgistan bahkan memiliki utang sebesar 1,7 miliar dolar, atau sekitar setengah dari total pinjaman luar negeri negara itu.

Negara-negara yang kesulitan melunasi utang yang muncul dari program Belt and Road Initiative (BRI) tidak selalu bisa meminta restrukturisasi.

Pengkaji BRI Partha S Banerjee (2023:132-134) mencatat bahwa Pakistan masih harus tetap membayar 3 miliar dolar utang dari Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Perusahaan Tiongkok. Sri Lanka mendapat keringanan pembayaran selama 99 tahun. Di Afrika, Jibouti melakukan restrukturisasi dengan cara mengijinkan Tiongkok membangun pangkalan militer di negara itu.

Kepentingan Geopolitik dan Jargon Keadilan

Perekonomian sebuah negara berkaitan erat dengan sektor riil, terutama dalam relasi bilateral dalam bentuk ekspor dan impor. Kebijakan Tiongkok juga berkaitan dengan kebijakan politik yang mau tidak mau melibatkan kepentingan dalam negeri negara itu.

Mungkin kita dapat memetik pelajaran dari sengketa yang terjadi di tubuh World Trade Organization (WTO). Kasus Japan v. China (WT/DS433) yang berhubungan dengan materi rare earth, tungsten, dan molibdenum, bahan baku sangat penting dalam industri teknologi komputasi, dapat dijadikan catatan bagaimana sikap Tiongkok terutama yang berkaitan dengan kebijakan dalam negeri mereka (World Trade Organization, Panel Report, 26 Maret 2014).

Jepang menilai kebijakan Tiongkok dalam hal kuota dan bea ekspor, lisensi, dan tarif minimum yang melanggar Article VIII, X, dan XI dari kesepakatan General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) yang menjadi kerangka legal dari WTO. Tiongkok adalah satu-satunya negara yang memiliki 90% dari total rare earth dunia, sehingga praktik non-kompetitif negara itu merugikan negara-negara mitra dagang Tiongkok. Akhirnya diputuskan bahwa kebijakan Tiongkok tidak dapat dibenarkan dan dengan demikian melanggar kesepakatan WTO.

Dengan demikian, lepas dari itikad Tiongkok, selalu ada aspek kepentingan yang melekat yang mungkin menjadi batu sandungan bagi pengejawantahan keadilan yang diangkat oleh negara itu lewat projek Belt and Road Initiative-nya.

Dalam konteks ini, setiap upaya pembangunan selalu membawa konsekuensi hukum dan politik yang harus ditimbang secara cermat oleh negara mitra. Ketidakseimbangan kapasitas ekonomi dapat membuat hubungan kerja sama berubah menjadi relasi ketergantungan yang sulit diputus.

Negara penerima manfaat perlu memastikan bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani tetap berada dalam koridor kedaulatan dan tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek transnasional ditentukan oleh kemampuan berbagai negara untuk menjaga keterbukaan, proporsionalitas, dan keseimbangan dalam kerja sama ekonomi skala masif semacam ini.