Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyampaikan dalam pembinaannya, “Hukum harus hidup, bergerak, dan terbuka terhadap perubahan. Tanpa pembaruan, hukum akan kehilangan daya jawabnya.”

Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, tentunya hukum juga sangat membutuhkan aparatur yang mampu menghadapi perkembangan kemajuan zaman yang sangat pesat saat ini.

Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., sempat menyatakan bahwa saat ini kita tengah memasuki suatu “akhir zaman”. Bukan akhir zaman dalam pengertian kiamat, tetapi maksudnya kita telah memasuki zaman yang baru, yaitu sebuah zaman digital, atau disebut juga era disrupsi (Rhenald Kasali, 2017).

Era disrupsi sendiri digambarkan sebagai sebuah era yang sangat cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga penyebaran informasi.

Era disrupsi ditandai dengan indikator simpler (lebih mudah), cheaper (lebih murah), accessible (lebih terjangkau), dan faster (lebih cepat) (Aris Sunarya, 2018). Selain itu, tidak dapat dipungkiri, era disrupsi juga berpengaruh dalam membentuk karakteristik serta pola pikir generasi baru yang sangat berbeda dengan generasi pendahulunya.

Kita dapat melihat bagaimana generasi muda saat ini lebih mengutamakan inovasi dan kecepatan daripada mempertahankan suatu tradisi lama. Perubahan karakteristik dan pola pikir generasi muda tersebut memberikan dampak di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Di bidang ekonomi dan bisnis, misalnya, saat ini setiap orang dapat berbisnis dan melakukan transaksi keuangan hanya dari rumah menggunakan gawai, tanpa harus bertatap muka. Transaksi digital pun meningkat sangat pesat. Pada Januari 2025, Bank Indonesia mencatat nilai pembayaran digital sudah mencapai 3,5 miliar transaksi atau tumbuh 35,3% (yoy), yang didukung oleh seluruh komponennya.

Di bidang sosial, kita sudah terbiasa berkomunikasi melalui media sosial. Bahkan, tidak jarang ada yang menemukan jodoh atau pasangan melalui platform tersebut.

Sementara itu, di bidang politik, arus berita dan informasi bergerak begitu cepat. Sudah menjadi hal lumrah jika media sosial dijadikan ruang untuk berkampanye atau menyampaikan aspirasi.

Perkembangan di era ini tentunya memunculkan peluang sekaligus tantangan besar di berbagai bidang. Di satu sisi, kemajuan zaman memudahkan akses informasi, namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada persoalan baru yang muncul dari kemudahan tersebut.

Pengadilan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia, tentu tidak dapat terlepas dari fungsi pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Aparatur pengadilan akan selalu berinteraksi dengan publik pencari keadilan. Lalu, pertanyaannya adalah: bagaimana aparatur pengadilan menghadapi publik pencari keadilan di tengah era disrupsi seperti saat ini?

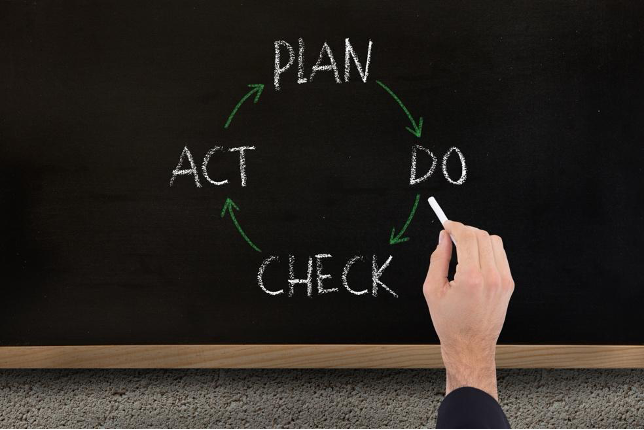

Dalam ilmu manajemen dikenal sebuah metode bernama Plan, Do, Check, Act atau Perencanaan, Pelaksanaan, Cek, Tindak Lanjuti (PDCA). Metode ini bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan terhadap suatu proses maupun individu dalam lingkungan kerja. PDCA dikembangkan oleh W. Edwards Deming berdasarkan ide Walter Shewhart.

PDCA populer digunakan di berbagai perusahaan manufaktur dalam mengelola dan meningkatkan kinerja, karena dapat menghindarkan organisasi dari stagnasi. Selain itu, PDCA juga dapat digunakan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat maupun organisasi. Meski sederhana, metode ini membutuhkan pemahaman yang akurat.

Plan (Rencanakan) adalah tahap awal untuk mengidentifikasi masalah dengan 5W (Who, What, When, Where, Why). Aparatur pengadilan dalam setiap lini harus mampu mengidentifikasi masalah, tantangan, risiko, serta peluang atas setiap tugas dan tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan yang lebih baik, apalagi jika dilakukan bersama tim kerja.

Do (Pelaksanaan) adalah tahap penting di mana semua rencana mulai dijalankan satu per satu. Pada tahap ini, setiap individu juga harus mengobservasi dan mencatat berbagai kendala yang mungkin muncul, meskipun tidak diperkirakan pada tahap perencanaan.

Check (Cek) adalah tahap memeriksa kembali apakah rencana berjalan sesuai harapan atau terdapat kendala. Di tahap ini, individu diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab kendala agar dapat dilaporkan untuk direncanakan ulang. Tahap ini pada dasarnya merupakan monitoring dan evaluasi.

Act (Tindak Lanjut) adalah tahap ketika tim kerja sudah mendapatkan masukan atas kendala yang terjadi serta alternatif solusi yang dapat dijalankan.

Badan Pengawas Mahkamah Agung RI saat ini tengah mengembangkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berpedoman pada ISO 37001:2016, dengan mengacu pada siklus metode PDCA. Bahkan, Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga telah menerapkan metode PDCA.

Namun, metode PDCA terkadang belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai utama bagi setiap aparatur pengadilan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik di era disrupsi yang serba cepat.

PDCA juga dapat diterapkan oleh aparatur pengadilan yang bertugas sebagai humas atau juru bicara, khususnya dalam mengelola informasi publik agar tidak terjadi misinformasi. Hal ini penting, karena misinformasi dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.

Selain metode PDCA, kepercayaan publik juga harus diimbangi dengan sensitivitas sosial, agar aparatur peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Apalagi kita mengenal adagium, “ubi societas ibi ius”, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena hukum lahir dari kebutuhan masyarakatnya.