Sistem hukum pidana di Indonesia telah lama berlandaskan pada Wetboek van Strafrecht (WvS) yang merupakan warisan colonial Belanda.

Setelah puluhan tahun, dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat modern, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan tujuan pemidanaan yang lebih progresif, maka dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai penanda babak baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu fokus utama dalam reformasi ini adalah pergeseran paradigma dalam penjatuhan pidana.

Jika pada KUHP Lama cenderung menitiberatkan pada aspek retributive dan kebebasan hakim yang sangat luas dalam menentukan berat ringannya pidana, maka KUHP Nasional menekankan pada upaya tercapainya tujuan pemidanaan yang komprehensif (rehabilitas, perlindungan masyarakat, dan pencegahan).

Dalam praktik peradilan zaman KUHP Lama, seringkali muncul permasalahan inkonsistensi putusan.

Kasus-kasus yang memiliki unsur-unsur material yang serupa, tetapi diputus berbeda oleh hakim yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

Ketiadaan pedoman tertulis yang mengikat tentunya menjadi celah bagi disreksi hakim yang berlebihan.

Menjawab kebutuhan tersebut, KUHP Nasional secara eksplisit memperkenalkan pedoman pemidanaan sebagai salah satu elemen penting dalam menentukan sanksi. Pengaturan ini diurai dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional yang menentukan “Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan…………..”.

Adanya kata wajib dalam pasal ini menarik perhatian karena memberi dimensi imperatif yang kuat terhadap pedoman pemidanaan.

Hadirnya kewajiban ini pula menimbulkan pertanyaan “seperti apa makna dan implikasi hukum dari kata wajib tersebut dalam konteks diskresi hakim? Serta apa konsekuensi hukum yang timbul apabila hakim tidak melaksanakan kewajiban untuk memedomani hal tersebut?

Sifat Norma Hukum; Imperatif dan Fakultatif

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto norma hukum dibagi menjadi 2 (dua) sifat utama, yaitu Imperatif dan Fakultatif. Imperatif berarti perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan. Sedangkan Fakultatif yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat Imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa (dwingenrecht), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (regelendrecht) dan norma hukum yang menambah (aanvullendrecht). Terkadang, terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.

Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa “dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan” secara tegas menempatkan ketentuan ini sebagai norma hukum imperatif.

Namun, ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut tidak bersifat limitatif, yang berarti hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada pasal tersebut.

Meski demikian, satu hal yang pasti bahwa hakim wajib memuat pertimbangan-pertimbangan yang berkenan dengan hal tersebut dalam putusannya.

Jika dilihat dari sudut pandang teori positivisme hukum, khususnya pendapat dari John Austin, John Austin memberikan gagasan tentang hukum adalah sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat (command of a sovereign).

Menurut Austin, esensi hukum yang sesungguhnya adalah norma yang bersifat memaksa dan harus disertai dengan sanksi, dimana sanksi berfungsi sebagai pemaksa kepatuhan.

Dikaitkan dengan uraian Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, terlihat bahwa Pasal tersebut memuat perintah untuk memedomani pedoman pemidanaan, tetapi tidak mencantumkan secara eksplisit sanksi atau implikasi hukum secara langsung, misalnya putusan batal demi hukum atau sanksi administrasi spesifik bagi hakim jika kewajiban tersebut diabaikan.

Ketiadaan sanksi eksplisit ini menimbulkan pertanyaan “apakah norma imperatif tanpa sanksi eksplisit dapat kehilangan daya paksa atau legalitasnya?”.

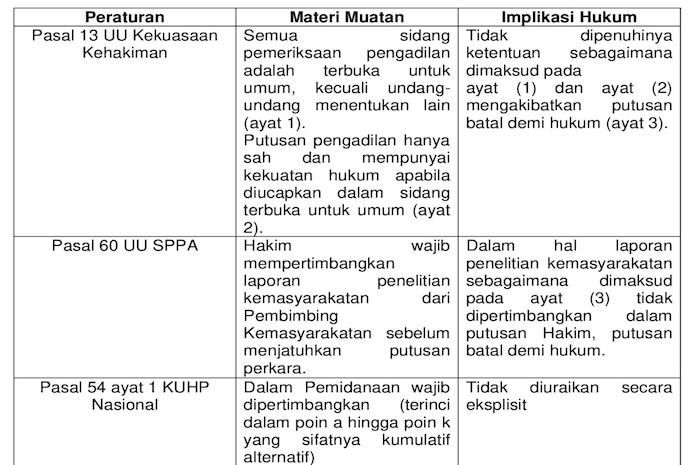

Jika membandingkan dengan beberapa ketentuan lainnya, khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terlihat bahwa kedua beleid tersebut secara tegas mengatur implikasi hukum atas ketidakpatuhan terhadap norma wajib.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada uraian berikut:

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, terlihat bahwa ketiadaan frasa “batal demi hukum” atau bentuk implikasi hukum lainnya pada Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda akan sifat mengikatnya kata wajib tersebut, mengingat tidak ada implikasi hukum yang menyertainya.

Jika pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti persidangan terbuka untuk umum dan laporan litmas sebagai unsur yang dianggap esensial dalam materi muatan putusan hakim mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka penulis berpendapat pengabaian terhadap kewajiban memedomani pedoman pemidanaan yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan konsistensi juga seyogyanya memiliki implikasi hukum yang serius.

Sebagaimana pertanyaan terkait daya paksa dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional, penulis berpendapat bahwa meskipun pasal a quo tidak mengatur sanksi atau implikasi hukum lainnya secara eksplisit, seperti putusan batal demi hukum seperti yang ditemukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU SPPA, ketiadaan hal tersebut tidak serta merta menghilangkan daya paksa norma tersebut.

Implikasi hukumnya bersifat tidak langsung, diantaranya yaitu putusan rentan dibatalkan atau diperbaiki melalui upaya hukum karena dianggap sebagai kekeliruan penerapan hukum atau kurang pertimbangan (onvoldonde gemotiverd), serta pelanggaran etik dan administrasi oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial karena dianggap sebagai pelanggaran kewajiban jabatan.