Asimetri tanggung jawab pidana, dalam perkara perikanan menggambarkan kondisi penegakan hukum lebih menitikberatkan, pada pelaku lapangan, sementara aktor intelektual atau pihak yang berada di balik layar, kerap luput dari jerat hukum.

Fenomena ini, tampak pada kasus penangkapan kapal asing di perairan Natuna. Dalam kasus tersebut, nakhoda dan awak kapal segera diproses secara hukum, sedangkan pemilik kapal dan pihak perusahaan di negara asal kapal, tidak tersentuh mekanisme pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut, memperlihatkan sistem penegakan hukum Indonesia, belum sepenuhnya mampu menembus struktur kejahatan perikanan yang terorganisasi dengan baik dan berskala lintas batas (Rofiana et al., 2024).

Hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perikanan telah jelas mengatur kewajiban hukum pemilik kapal dan operator, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan, tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar untuk kapal berbendera Indonesia, serta denda hingga Rp20 miliar untuk kapal berbendera asing.

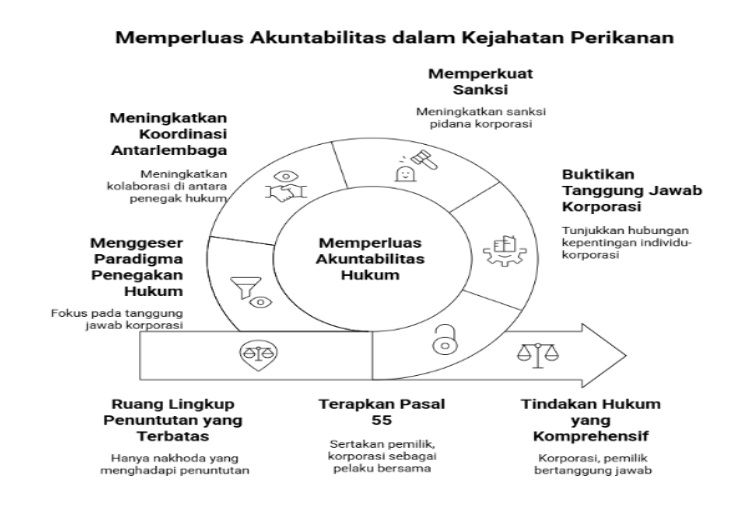

Ketentuan ini, seharusnya menjadi dasar kuat bagi penegakan hukum, yang menjerat pemilik kapal sebagai subjek utama dalam perkara perikanan. Namun dalam praktiknya, terdakwa yang diajukan ke persidangan hampir selalu sebatas nakhoda. Penyebabnya, karena penyidik perkara perikanan jarang menggunakan Pasal 55 KUHP guna menjerat pemilik kapal atau korporasi, sebagai pihak yang turut serta.

Hal ini disebabkan tantangan dalam pembuktian tanggung jawab pidana korporasi yang memerlukan pendekatan khusus, guna menunjukkan keterkaitan antara perbuatan individu dan kepentingan korporasi (Ningsih et al., 2018; Widjaja et al., 2024).

Selain itu, penerapan sanksi pidana, terhadap korporasi, sering dinilai kurang memberikan efek jera, sehingga penegakan hukum cenderung terfokus kepada individu pelaku di lapangan (Faradila & Kholim, 2024).

Di sisi lain, Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009, secara tegas mengatur kewajiban setiap kapal perikanan, untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar, sebelum melakukan operasi penangkapan ikan. Nakhoda yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98, yakni pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta.

Ketentuan tersebut, sering kali dijadikan dasar utama penuntutan, terhadap nakhoda. Sementara pemilik kapal, sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab administratif dan strategis sering tidak tersentuh oleh proses hukum.

Kesenjangan menunjukkan, meskipun norma telah tersedia dalam UU Perikanan, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif. Pendekatan hukum progresif, menawarkan alternatif guna mengatasi asimetri ini. Pendekatan tersebut mengedepankan penegakan hukum, yang tidak semata-mata berpegang, pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan struktur kejahatan, sehingga pertanggungjawaban pidana diarahkan pula, pada pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari pelanggaran (Sagita, 2017; Marimin, 2022).

Implementasi UU Perikanan, harus dilakukan menyeluruh, agar asas keadilan dan keberlanjutan benar-benar dapat diwujudkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 45 Tahun 2009.

Langkah perbaikan, sepatutnya diarahkan penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, optimalisasi fungsi pengadilan perikanan, serta peningkatan sinergitas antarlembaga penegak hukum.

Dengan demikian, pemilik kapal dan korporasi, tidak lagi luput dari jerat hukum, keadilan substantif di sektor perikanan dapat diwujudkan, dan perlindungan bagi pihak-pihak rentan, seperti nakhoda dan anak buah kapal, semakin dapat dimaksimalkan.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan political will jadi sangat penting, untuk mendorong adanya kemauan nyata dan sinergitas antaraparat penegak hukum, agar sistem peradilan pidana perikanan mampu bekerja secara efektif, menyeluruh, dan berkeadilan.

Referenesi:

- Faradila, F. and Kholim, N. (2024). Sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam praktik penegakan hukum di indonesia. Action Research Literate, 8(11), 3174-3184. https://doi.org/10.46799/arl.v8i11.2349

- Marimin, M. (2022). Penal policy for handling illegal fishing in indonesian exclusive economic zone based on pancasila. IJCLS, 7(1), 147-174. https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i1.35928

- Ningsih, S., Supanto, S., & Latifah, E. (2018). Corporation as the actors of fisheries crime in indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 18(2), 208. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2067

- Rofiana, R., Mohas, M., & Jaya, B. P. M. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap kapal asing yang melakukan illegal, unreported and unregulated fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi kasus Do Thanh Nhan (kapal Vietnam). Jatiswara, 39(1), 71–82. https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.474

- Sagita, A. (2017). Optimalisasi pengadilan perikanan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di perairan indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(2), 213. https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.213-232

- Widjaja, J., Dakota, A., Ginting, Y., Valensia, V., Capello, J., Jauhanes, R., … & Dirgantara, B. (2024). Pembuktian tindak pidana korporasi berdasarkan putusan pn semarang nomor 16/pid.sus-tpk/2022/pn smg. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 4(6), 1798-1808. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2503