Realitas pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia menampilkan fenomena yang menggelisahkan. Kasus korupsi Century yang merugikan negara sekitar Rp7,4 triliun (BPK, 2013), hingga saat ini hanya berhasil diselamatkan sebagian kecil asetnya.

Demikian pula dengan mega korupsi e-KTP senilai Rp2,3 triliun, di mana aset yang berhasil dikembalikan masih jauh dari nilai kerugian sesungguhnya. Fenomena ini, memunculkan diskursus penting mengenai efektivitas mekanisme pemulihan kerugian negara yang tersedia.

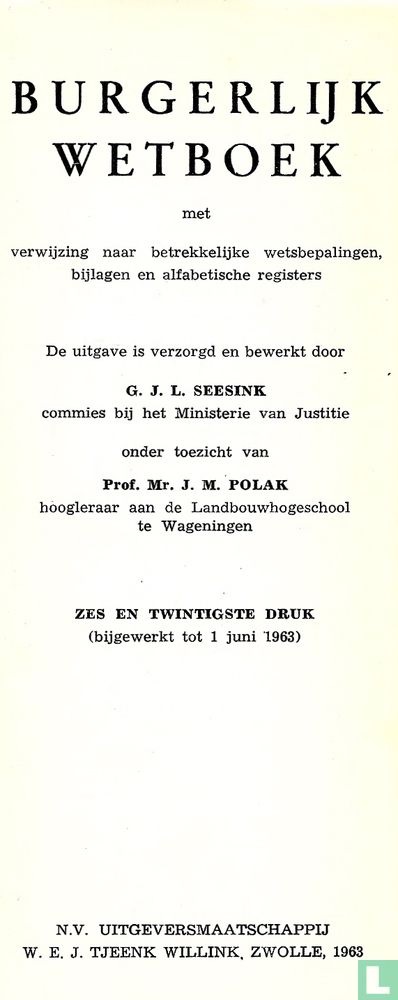

Di tengah stagnansi pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, muncul narasi tandingan yang menyatakan bahwa instrumen hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata telah memadai untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut.

Argumen dimaksud, mengemukakan bahwa unsur-unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor pada dasarnya beririsan dengan unsur PMH, sehingga gugatan perdata dapat menjadi alternatif yang efektif, tanpa perlu menunggu lahirnya undang-undang khusus.

Namun, benarkah gugatan perdata dapat menjadi solusi komprehensif, ataukah justru mencerminkan jalan buntu dalam pemulihan uang negara?

Pertanyaan ini, mengharuskan analisis yang melampaui sekadar komparasi unsur-unsur hukum, melainkan juga evaluasi terhadap efektivitas praktikal, kendala struktural, dan pembelajaran dari pengalaman internasional.

Gugatan Perdata: Kelebihan dan Keterbatasan

Argumen yang menyatakan kecukupan gugatan PMH, untuk pemulihan kerugian korupsi memiliki landasan teoretis yang logis. Kesamaan unsur antara Pasal 1365 KUH Perdata dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor memang menunjukkan keterkaitan konseptual yang kuat. (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2025)

Gugatan perdata menawarkan fleksibilitas prosedural, yang memungkinkan penuntutan ganti rugi tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, bahkan dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana, melalui mekanisme gabungan gugatan ganti kerugian, sesuai Pasal 98 KUHAP.

Keunggulan gugatan perdata terletak pada karakternya yang kompensatoris, di mana fokus utama, adalah pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks korupsi, hal ini berarti prioritas diberikan pada pengembalian kerugian negara ketimbang semata-mata menghukum pelaku.

Fleksibilitas dimaksud, telah dibuktikan dalam beberapa kasus, seperti gugatan perdata terhadap aset negara Kapal Cruise Zaneta GT 213 No: 1005/LLq senilai Rp5,5 miliar, yang menjadi bagian dari kasus korupsi jiwasraya.

Namun, keterbatasan struktural gugatan perdata dalam konteks korupsi menjadi semakin terbukti, ketika dihadapkan pada kompleksitas kasus korupsi modern.

Pertama, beban pembuktian yang tetap berada pada penggugat (negara), menciptakan tantangan signifikan, terutama ketika aset telah dipindahkan melalui skema rumit atau disembunyikan di yurisdiksi yang tidak kooperatif. (Theodore S. Greenberg et al, 2009)

Kasus BLBI menggambarkan bagaimana kompleksitas pembuktian dalam gugatan perdata, dapat memperpanjang proses hukum hingga puluhan tahun tanpa kepastian hasil.

Kedua, pendekatan in personam dalam gugatan perdata menghadapi kendala fundamental ketika aset telah berpindah kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Sementara doktrin bona fide purchaser melindungi pembeli beritikad baik, hal ini sekaligus menciptakan celah bagi pelaku korupsi untuk mentransfer aset secara cepat sebelum proses hukum dimulai.

Pengalaman kasus korupsi Asabri, di mana sebagian besar aset investasi telah dipindahkan ke berbagai instrumen keuangan kompleks, menunjukkan bagaimana gugatan perdata menghadapi kesulitan dalam melacak dan mengamankan aset yang telah terdispersi.

Ketiga, aspek temporal menjadi kelemahan kritis gugatan perdata. Proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun memberikan kesempatan emas bagi pelaku korupsi untuk mengamankan atau memindahkan aset.

Dalam era digital dan global financial system, transfer aset dapat dilakukan dalam hitungan menit, sementara proses gugatan perdata memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai putusan yang dapat dieksekusi.

Paradigma In Rem sebagai Solusi Struktural

Perbedaan fundamental antara gugatan perdata dan mekanisme perampasan aset terletak pada paradigma pendekatan hukumnya.

Jika gugatan perdata mengadopsi pendekatan in personam yang berfokus pada subjek hukum, maka undang-undang perampasan aset menerapkan pendekatan in rem yang menempatkan aset sebagai objek langsung tindakan hukum. (Refki Saputra, 2017)

Paradigma ini, memungkinkan negara mengamankan aset terlebih dahulu sambil membuktikan asal-usul ilegal aset tersebut, bukan sebaliknya.

Pengalaman internasional menunjukkan efektivitas pendekatan in rem dalam pemulihan aset korupsi. Inggris melalui Proceeds of Crime Act 2002 telah berhasil merampas miliaran poundsterling aset hasil kejahatan, termasuk aset koruptor asing yang disimpan di London.

Keberhasilan ini dimungkinkan oleh tiga elemen kunci, yakni pembalikan beban pembuktian, prosedur yang dipercepat, dan fokus pada aset ketimbang pelaku.

Pembalikan beban pembuktian dalam mekanisme perampasan aset mengatasi salah satu kelemahan terbesar gugatan perdata. Ketika negara dapat menunjukkan ketidaksesuaian antara aset dengan kemampuan ekonomi yang terlegitimasi, maka pemilik aset yang harus membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal.

Pendekatan tersebut, sejalan dengan prinsip yang diadopsi dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang mengakui pentingnya pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus dengan disparitas aset yang mencolok.

Aspek pengelolaan aset yang terampas juga menunjukkan superioritas mekanisme perampasan aset.

Berbeda dengan gugatan perdata yang hanya berujung pada eksekusi putusan, undang-undang perampasan aset dapat mengatur pengelolaan aset secara komprehensif, termasuk pemanfaatan produktif aset selama proses hukum berjalan dan distribusi hasil perampasan untuk kepentingan publik.

Pengalaman Malaysia dengan Malaysian Anti-Corruption Commission Act yang memungkinkan pengelolaan aset terampas untuk program sosial menunjukkan potensi transformatif dari pendekatan ini.

Sintesis Menuju Komplementaritas

Kritik terhadap posisi yang memandang gugatan perdata sebagai solusi yang memadai, bukan berarti negasi total terhadap relevansi gugatan PMH. Sebaliknya, analisis dialektis menunjukkan perlunya sintesis yang mengakui komplementaritas kedua mekanisme ini, dalam kerangka pemulihan kerugian negara yang komprehensif.

Gugatan perdata tetap memiliki tempat strategis, terutama dalam kasus-kasus di mana hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dapat dibuktikan dengan relatif mudah, atau ketika pelaku korupsi masih berada dalam yurisdiksi Indonesia dengan aset yang mudah dilacak.

Namun, menjadikan gugatan perdata sebagai satu-satunya solusi mengabaikan realitas struktural korupsi kontemporer. Korupsi modern ditandai oleh sofistikasi skema keuangan, jaringan internasional, dan kecepatan transfer aset yang melampaui kemampuan responsif gugatan perdata tradisional.

Kasus 1MDB di Malaysia, yang melibatkan transfer aset lintas negara melalui instrumen keuangan kompleks, mendemonstrasikan mengapa pendekatan in rem menjadi niscaya.

Sintesis yang diperlukan bukan memilih salah satu, melainkan mengintegrasikan kedua pendekatan dalam framework yang koheren.

Undang-undang perampasan aset dengan pendekatan in rem dapat berfungsi sebagai mekanisme pengamanan cepat dan pembalikan beban pembuktian, sementara gugatan perdata tetap relevan untuk kasus-kasus dengan karakteristik khusus atau sebagai mekanisme pendukung.

Pengalaman Singapura dengan Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act menunjukkan bagaimana integrasi mekanisme civil recovery dengan criminal confiscation dapat menghasilkan tingkat pemulihan aset yang signifikan lebih tinggi, dibandingkan mengandalkan satu mekanisme saja.

Framework terintegrasi ini, memungkinkan otoritas untuk memilih instrumen yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik spesifik setiap kasus.

Implikasi dan Resistensi Politik

Resistensi terhadap pembentukan undang-undang perampasan aset seringkali berkamuflase dalam argumen-argumen teknis-yuridis, padahal akar persoalannya lebih fundamental.

Argumen bahwa gugatan perdata telah memadai, meskipun memiliki basis teoretis, dapat berfungsi sebagai rasionalisasi, untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan pelaku korupsi.

Stagnasi pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR selama bertahun-tahun juga mengindikasikan adanya resistensi politik yang sistematis. Dalam konteks ini, argumen bahwa gugatan perdata sudah cukup beresiko dapat dipahami sebagai bagian dari strategi untuk menghindari pembentukan instrumen hukum yang lebih efektif, dalam melacak dan merampas aset hasil korupsi.

Penutup

Dialektika antara gugatan perdata dan undang-undang perampasan aset pada akhirnya bukan pertentangan zero-sum, melainkan refleksi dari pilihan politik yang lebih fundamental.

Apakah Indonesia benar-benar serius dalam memulihkan kerugian negara atau sekadar mempertahankan ilusi pemberantasan korupsi?

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa gugatan perdata, kendati memiliki tempat dalam ekosistem pemberantasan korupsi, tidak dapat mensubstitusi kebutuhan mekanisme perampasan aset yang lebih kokoh.

Keterbatasan struktural gugatan perdata, mulai dari beban pembuktian, pendekatan in personam, hingga lambannya proses mengharuskan kehadiran instrumen hukum yang dapat merespons dinamika korupsi kontemporer.

Sintesis yang diperlukan, adalah framework terintegrasi yang menempatkan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen utama dengan gugatan perdata sebagai mekanisme komplementer.

Hal ini bukan hanya imperatif teknis-yuridis, melainkan juga keharusan moral untuk memastikan bahwa uang rakyat yang dikorupsi dapat dikembalikan secara optimal.

Catatan Kaki

David Chaikin dan J.C. Sharman, Corruption and Money Laundering: A Symbiotic Relationship (New York: Palgrave Macmillan, 2009)

https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-century-rp68939-m-dan-rp676-t

https://www.gov.uk/government/statistics/asset-recovery-statistics-financial-years-ending-2019-to-2024/asset-recovery-statistical-bulletin-financial-years-ending-2019-to-2024

Muhammad Adiguna Bimasakti, "Alternatif Perampasan Aset Akibat Tindak Pidana Korupsi Sebelum Adanya UU Perampasan Aset Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," PTUN Mataram, diakses 1 September 2025, https://www.ptunmataram.go.id/berita/artikel/776.

Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, Jurnal Integritas, Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017

Stefan D. Cassella, Asset Forfeiture Law in the United States, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2013), 456-478.

Tempo Investigasi, "Jejak Penggasak Duit Asabri," Tempo, 7 November 2020.

Theodore S. Greenberg et al., Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Washington DC: World Bank, 2009), 67-89.