Di akhir pekan yang lalu, terjadi diskusi hukum di sebuah grup aplikasi percakapan yang penulis ikuti. Sudah benarkah ketentuan perceraian hanya dapat terjadi jika melalui pengadilan? Topik diskusi yang cukup berat untuk dinikmati di waktu istirahat dari rutinitas persidangan.

Topik tersebut bermula dari postingan di media sosial yang mengatakan haram menikahi janda. Perceraian adalah hak mutlak dari suami. Tidak bisa dijatuhkan oleh pengadilan. Menikahi janda, berarti menikahi istri orang. Sebuah perzinahan.

Anggota grup terbagi ke dalam dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, aturan sudah jelas. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hal ini juga dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijtihad kolektif ulama Indonesia. Maka, suka tidak suka, perceraian di luar pengadilan tidak berlaku.

Dalam pandangan kelompok pertama, hukum perceraian di Indonesia merupakan sebuah fiqh tersendiri. Artinya, fiqh sebagai hasil produk pemikiran akan mungkin terjadi perbedaan.

Fiqh perceraian di Indonesia mungkin saja tidak sama dengan fiqh sebagai hasil produk pemikiran ulama. Tapi fiqh tersebut memenuhi prinsip “pembatasan hal yang diperbolehkan” sebagai implementasi asas hukum Islam, “kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah untuk kemaslahatan rakyatnya.”

Sedangkan menurut pendapat kedua, harusnya, hukum negara mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat (living law). Dalam hal ini, masyarakat meyakini perceraian adalah mutlak hak suami, tanpa harus melalui pengadilan.

Hukum yang diyakini masyarakat tersebut sesuai dengan pendapat mayoritas ulama’ fiqh. Maka hukum perceraian di Indonesia harusnya mengakui adanya isbat talak. Suami boleh saja menjatuhkan talaknya di luar pengadilan, namun kemudian harus didaftarkan di pengadilan.

Kelompok kedua pun memaparkan bukti tidak efektifnya hukum perceraian di Indonesia. Masyarakat, terutama di daerah pelosok, tidak melaksanakan hukum negara tersebut.

Hal ini lantaran jarak yang begitu jauh dengan pengadilan. Sebagai contoh, pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) kabupaten. Maka dapat dipastikan masyarakatnya sulit menjangkau pengadilan. Akibatnya, mereka menjalankan hukum yang hidup di masyarakat.

Perdebatan Teori Hukum

“Argument tersebut sudah lama diajukan dalam diskursus ini.” Celetuk seseorang yang mengikuti pendapat kedua.

Kalau kita melihat cara berpikir dari kedua pendapat tersebut dengan seksama, akan terlihat seperti perdebatan antara teori positivisme hukum dan teori hukum mazhab sejarah.

Secara singkat, teori hukum yang dipengaruhi oleh filsafat positivisme ini meyakini, bahwa hukum adalah hukum yang ditetapkan oleh manusia. Artinya, dalam konteks negara, hanya hukum yang telah ditetapkan oleh negara melalui instrumennya, yang disebut sebagai hukum.

Hans Kelsen, yang memprakarsai teori hukum murni, berpendapat bahwa otoritas tertinggi dalam hukum adalah manusia itu sendiri. Dalam pandangan Austin, otoritas tersebut berbentuk otoritas politik tertinggi, yaitu negara.

Teori positivisme hukum dalam diskusi tersebut terwakili oleh kelompok pertama. Perdebatan apakah perceraian di luar pengadilan berlaku atau tidak, seharusnya sudah selesai dengan ditetapkannya Pasal 39 UU Perkawinan.

Pilihan tersebut pasti telah dinilai lebih mengandung banyak kemaslahatan. Lebih dari itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “kebijakan negara, menghilangkan perbedaan pendapat.”

Di sisi lain, kelompok kedua lebih dekat dengan teori hukum mazhab sejarah. Teori ini, dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, menekankan bahwa hukum lahir dari Volksgeist—jiwa masyarakat, tradisi, dan kesadaran hukum yang hidup.

Savigny pernah berkata, “Law grows with the growth, and strengthens with the strength, of the people, and finally dies away as the nation loses its nationality.”

Hukum, katanya, tidak diciptakan oleh pembuat Undang-Undang, melainkan hukum itu ditemukan dari semangat bangsa itu sendiri.

Pendukung pandangan ini berargumen: “Masyarakat kita masih meyakini fiqh bahwa talak adalah hak mutlak suami. Ketika seorang suami mengucapkan talak, masyarakat menganggapnya sah, walau tanpa pengadilan.”

Sebagai hukum yang baik, seharusnya hukum negara menyesuaikan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Kalau tidak, akibatnya negara akan berbenturan dengan masyarakat.

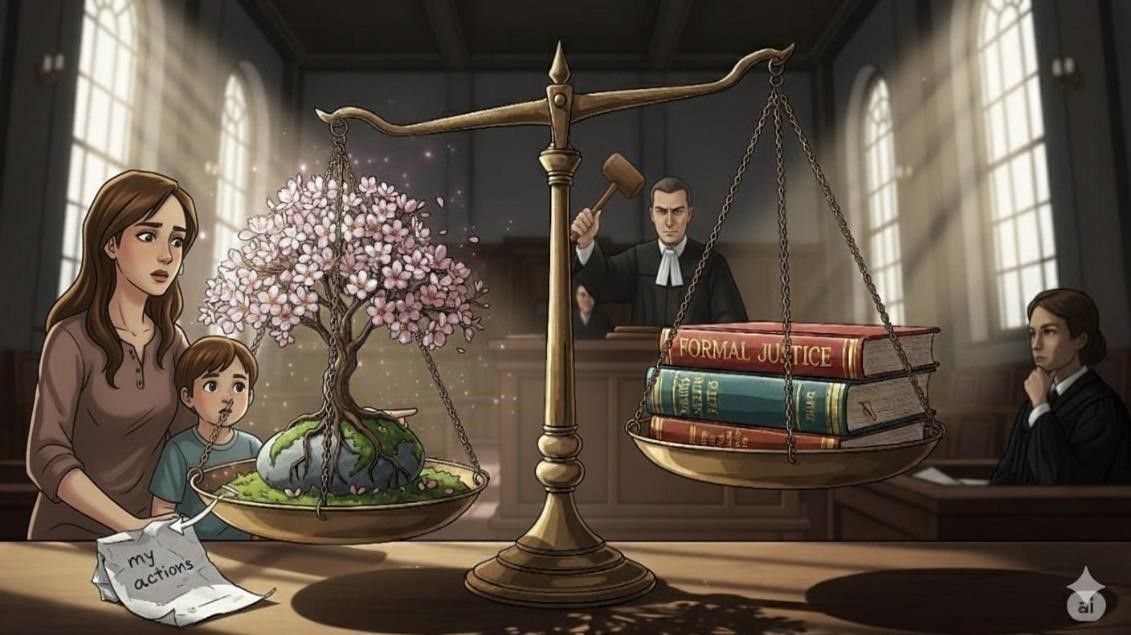

Positivisme hukum mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan mazhab sejarah, lebih menekankan legitimasi sosial. Sebuah perdebatan antar dua cara berpikir dalam hukum yang sepertinya sulit untuk dipertemukan.

Menguji Efektivitas Hukum Perceraian

Disinilah urgensi untuk mengkaji kembali hukum perceraian kita. Bukan berarti dengan serta merta langsung mengubah hukum yang telah ada, tetapi menguji dampak dan efektivitas hukum tersebut. Apakah ketentuan perceraian hanya di pengadilan membawa kemaslahatan untuk masyarakat atau tidak. Perlu dilakukan penelitian secara komprehensif.

Suatu hukum harus diuji dampaknya ke dalam masyarakat. Karena hukum bukan untuk hukum semata.

Roscoe Pound menegaskan, “Law must be stable, but it must not stand still.” Hukum harus stabil, tetapi tidak boleh kaku membatu. Maka hukum perceraian tersebut harus diuji plus minusnya serta dampaknya di masyarakat.

Setelah itu, tidak lupa untuk mengantisipasi ekses negatif dari dampak kebijakan hukum yang belum terselesaikan. Jika perceraian hanya di pengadilan, bagaimana mengantisipasi masyarakat yang jauh dari pengadilan. Seandainya mengadopsi perceraian di luar pengadilan, bagaimana cara negara untuk mengendalikan perceraian tersebut.

Dengan cara pandang tersebut, kita tidak lagi terjebak pada “siapa yang benar”—positivisme atau mazhab sejarah—tetapi bertanya: “Mana yang lebih maslahat bagi masyarakat?”

Pada akhirnya, hukum tidak boleh menjadi menara gading yang jauh dari realitas masyarakat. Hukum juga tidak boleh sekadar meyakini kebenarannya sendiri. Di sinilah jalan yang perlu kita pilih: hukum harus dilihat dari manfaatnya bagi manusia.

Hukum bukanlah yang ada dalam ruang hampa. Hukum akan hidup bersama denyut nadi rakyat, maka harus dilihat dampaknya di rakyat. Karena hukum bukan untuk hukum. Hukum adalah untuk manusia.***