Talak merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah.

Menurut bahasa istilah talak berasal dari bahasa Arab taláqa dapat diartikan “melepaskan”, “membebaskan”, atau “memutuskan ikatan”.

Dalam konteks hukum perkawinan, talak merujuk pada pelepasan ikatan antara suami dan istri. Sedangkan secara istilah fiqih, talak didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri pernikahan melalui lafaz tertentu sesuai syari’at Islam.

Ungkapan talak dapat berbentuk sarih yaitu suatu pernyataan langsung secara jelas, maupun dalam bentuk (kináyah) yaitu sindiran yang bermakna perceraian.

Syarat sahnya talak meliputi niat yang tulus, pengucapan oleh pihak suami, kecuali terdapat pemberian kuasa atau tafwidh kepada istri, dan adanya kepatuhan terhadap aturan syari’at, seperti larangan menjatuhkan talak saat istri haid, pengaturan masa iddáh, dan batasan jumlah talak yang diperbolehkan.

Asal Muasal Penetapan Talak

Sejarah hak talak menunjukkan adanya evolusi dari praktik yang tidak teratur menjadi pengaturan yang lebih sistematis.

Pada masa Jahiliyyah atau pra-Islam talak sepenuhnya berada di tangan suami tanpa aturan, sehingga dapat dijatuhkan secara sewenang-wenang, di mana dan kapan saja menurut kemauan suami bahkan bisa berkali-kali.

Praktik ini sering merugikan perempuan karena tidak ada kepastian hukum maupun perlindungan sosial.

Masa Nabi Muhammad Saw. dengan membawa syari’at Islam menata ulang hak talak dengan aturan yang jelas, membatasi jumlah talak dengan maksimal hanya tiga kali, mengatur masa iddáh, dan memberikan pedoman perilaku agar talak tidak disalahgunakan.

Nabi juga menekankan pentingnya adab, niat yang tulus, dan tidak menjatuhkan talak dalam keadaan main-main atau emosi sesaat.

Sedangkan pasca-Khuláfaur Rasyídin, para ulama telah mengembangkan hukum fiqih talak dengan memperjelas hak suami, sambil memberikan alternatif perlindungan bagi perempuan, seperti khul‘(gugat cerai dengan tebusan) dan fasákh (pembatalan nikah oleh hakim).

Sejarah ini menunjukkan ketentuan talak di tangan suami tidak pernah dimaksudkan sebagai hak mutlak, melainkan hak yang diatur dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Pandangan Empat Mazhab Terhadap Hak Talak

Para ulama fiqih dari berbagai mazhab telah memberikan penekanan yang serupa mengenai hak talak.

Dalam perspektif Mazhab Hanafiyah menyatakan talak adalah hak suami, akan tetapi hak tersebut dapat saja diberikan kuasa kepada istri (tafwidh al-taláq).

Mazhab Malikiyah meskipun suami memiliki hak talak, namun istri dapat meminta cerai melalui khulú atau fasákh.

Mazhab Syafi‘iyah ketentuan talak menegaskan untuk menutup celah penyalahgunaan talak, talak bukan sekadar ucapan lisan, melainkan keputusan hukum yang mengandung konsekuensi serius, sehingga harus diucapkan oleh pihak yang cakap hukum (mukallaf).

Sedangkan dalam Mazhab Hanabilah talak tetap hak suami, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti adab dan aturan syari’at.

Meski hak talak berada di tangan suami, ulama fiqih menekankan hanya hak talak suami tersebut terbatas dan diawasi oleh aturan syari’at, sehingga tercapai keseimbangan hak antara suami dan istri.

Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Talak

Dalam praktik sosial, persepsi masyarakat sampai hari ini tentang talak masih beragam. Sebagian masyarakat memandang talak sebagai hak prerogatif suami tanpa batas, talak sah tanpa harus di muka sidang pengadilan, sah menurut agama dan tidak sah menurut negara.

Namun, dengan meningkatnya pendidikan agama dan pemahaman hukum, masyarakat kini mulai memahami talak memiliki batasan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan syari’at serta prosedur hukum negara, sehingga talak liar akan menimbulkan ketidakadilan bagi hak-hak perempuan dan anak.

Di Indonesia, hukum positif menuntut talak dilakukan di depan pengadilan agama, setelah upaya mediasi tidak berhasil.

Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum (legal certainty), melindungi hak istri dan anak, serta mencegah perceraian sewenang-wenang oleh suami.

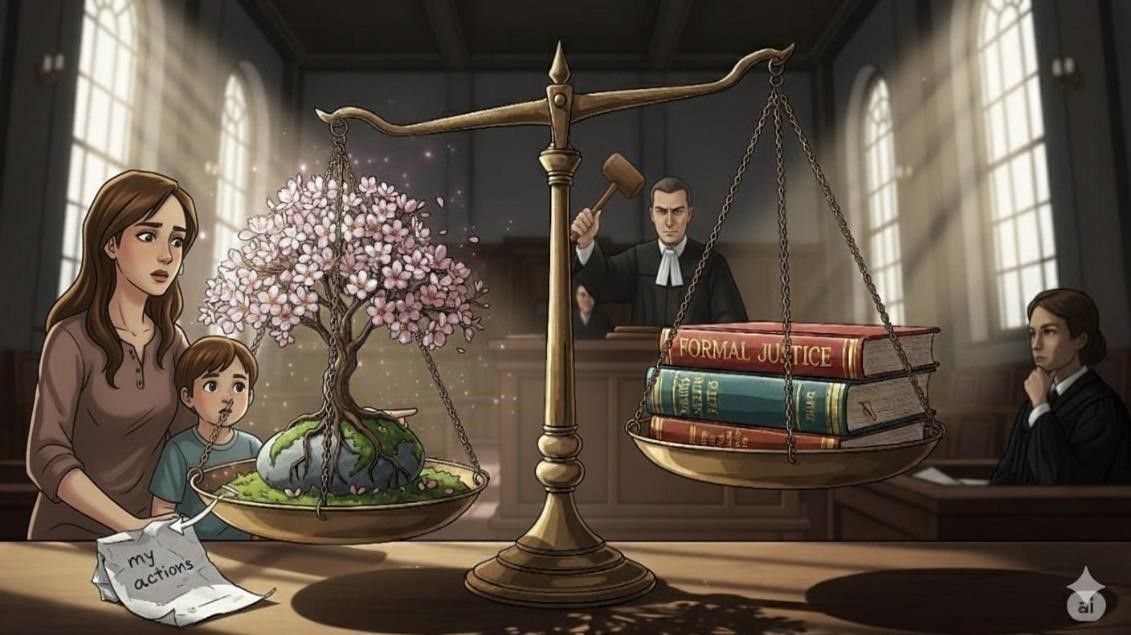

Talak dalam Perspektif Teori Hukum

Talak di tangan suami dapat disalahpahami sebagai hak mutlak yang bisa dijatuhkan kapan dan di mana saja. Jika dikaji baik dari perspektif syari’at maupun teori hukum modern, talak memiliki batasan dan mekanisme pengawasan.

Apabila mengaitkan hak talak dengan teori hukum akan membantu memahami fungsi talak tidak hanya sebagai hak individu, tetapi juga instrumen hukum untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Perspektif Hukum Alam (Natural Law); di mana sebuah hak harus sejalan dengan moral, akal sehat, dan keadilan. Ketentuan hak talak ditempatkan di tangan seorang suami, tetapi dengan aturan syari’at untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi pihak istri dan anak sehingga hak terbatas ini mencerminkan prinsip keadilan universal.

Perspektif Positivisme Hukum (Legal Positivism); pada dasarnya hukum hanya sah jika sesuai dengan peraturan negara. Di Indonesia, contohnya talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan agama, setelah mediasi gagal, maka talak di luar pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian menurut teori ini menegaskan hak suami tidak bersifat mutlak menurut hukum nasional, demi perlindungan hak istri dan anak.

Perspektif Teori Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); dalam teori ini menekankan fungsi sosial hukum, talak akan berdampak langsung pada tatanan keluarga dan masyarakat.

Pembatasan hak talak melalui mekanisme peradilan dan pengawasan negara menjadi relevan. Hal ini menegaskan hukum tidak hanya melayani kepentingan individu (suami) semata, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, melindungi hak-hak perempuan, serta memastikan keberlanjutan dan stabilitas keluarga.

Perspektif Teori Maqásid al-Syarí‘ah; talak diatur untuk menjaga lima tujuan pokok hukum Islam yaitu: menjaga agama (hifz al-dín) sehingga talak tidak boleh dijadikan permainan atau dijatuhkan dalam keadaan main-main, sebab hal itu bertentangan dengan ajaran Islam tentang keseriusan akad nikah, membatasi hak talak, untuk menjaga kesakralan institusi perkawinan sebagai bagian dari ajaran agama.

Menjaga jiwa (hifz al-nafs) meskipun talak menjadi jalan keluar ketika rumah tangga dipenuhi konflik yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan psikologis pasangan, namun pembatasan talak mencegah suami menggunakan talak secara sewenang-wenang yang bisa menimbulkan penderitaan berat bagi istri.

Menjaga akal (hifz al-‘aql) untuk itu Islam mensyaratkan suami yang menjatuhkan talak harus dalam keadaan sadar, berakal sehat, dan tidak mabuk, untuk memastikan talak dilakukan dengan pertimbangan rasional, bukan emosi sesaat.

Menjaga keturunan (hifz al-nasl) sehingga talak diatur agar anak tetap terlindungi, baik dari segi hak asuh maupun nasab. Dan untuk menjaga harta (hifx al-mál) karena talak menimbulkan konsekuensi hukum seperti nafkah iddáh, mut’ah, dan pembagian harta bersama (gono-gini), adanya pembatasan hak talak, untuk mencegah kerugian sepihak dan melindungi hak-hak ekonomi istri dan anak pasca ikrar talak.

Konklusi

Talak sebagai instrumen hukum keluarga dalam Islam sering dipahami secara sempit sebagai hak mutlak suami untuk mengakhiri pernikahan.

Namun, kajian historis, fiqih, dan teori hukum menunjukkan hak talak sejatinya adalah hak terbatas yang dibatasi oleh norma syari’at, regulasi negara, dan kepentingan sosial.

Dari perspektif hukum alam, pembatasan hak talak mencerminkan keadilan universal yang selaras dengan moral dan akal sehat.

Dari sudut positivisme hukum talak tidak sah tanpa melalui prosedur peradilan, guna menjamin perlindungan hak istri dan anak. Sementara teori hukum sosiologis menegaskan talak tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial, sehingga perlu diawasi dan diatur.

Dalam kerangka maqásid al-syarí‘ah, hak talak ditempatkan sebagai sarana untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, talak di tangan suami bukanlah hak yang dapat digunakan sewenang-wenang, melainkan instrumen hukum yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kesadaran moral, dan dalam koridor aturan syari’at serta hukum positif.

Oleh karena itu, pemahaman akademis mengenai talak harus diarahkan pada sinergi antara norma agama, hukum negara, dan nilai kemaslahatan sosial, sehingga perceraian tetap dapat menjadi solusi terakhir yang adil dan maslahat, bukan bentuk dominasi sepihak dari suami.