Perceraian adalah peristiwa yang sering membawa dampak sosial, terutama bagi anak-anak.

Dari sisi hukum, salah satu konsekuensi dari putusnya perkawinan adalah persoalan hak asuh (hadhanah) yang sejatinya merupakan tanggung jawab kedua orang tua.

Meski perceraian dipandang sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, perhatian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tetap harus ditempatkan sebagai prioritas.

Prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak sudah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun kaidah fiqih, sehingga menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan.

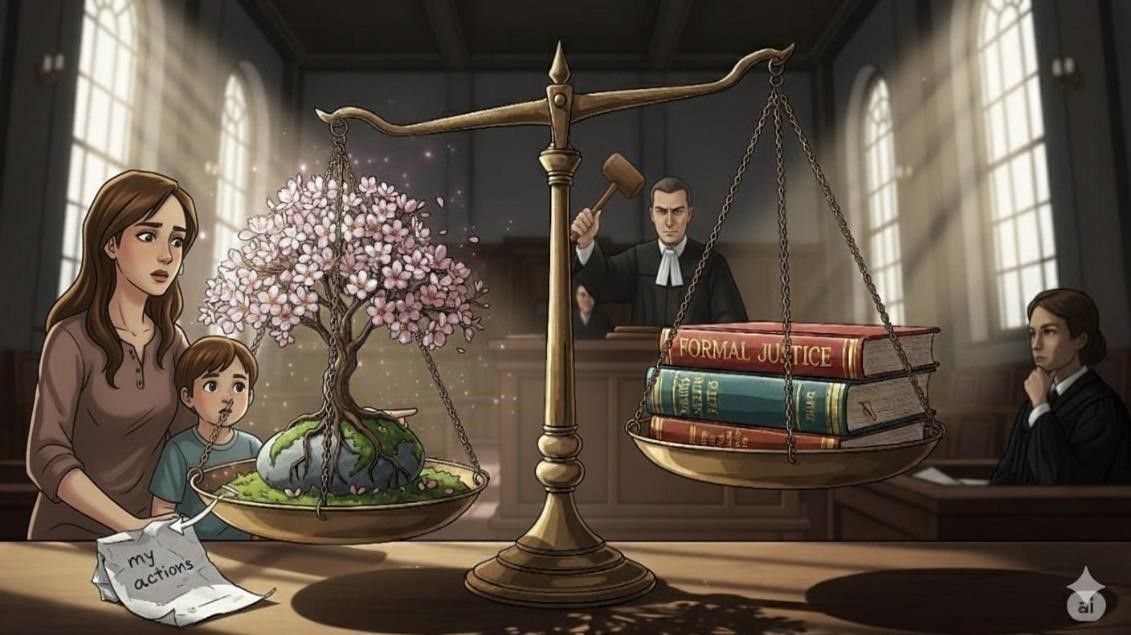

Salah satu isu utama pascaperceraian adalah penetapan nafkah anak. Tidak jarang, jumlah yang ditetapkan pengadilan menimbulkan perdebatan: apakah benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan anak? Apakah sudah mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak? Ataukah hanya sekadar mengikuti kesepakatan formal antara orang tua, tanpa menimbang kebutuhan riil sang anak?

Di sinilah prinsip the best interests of the child (kepentingan terbaik anak) berperan sebagai fondasi.

Prinsip ini bukan sekadar konsep moral, melainkan pedoman nyata agar pemberian nafkah anak berjalan seimbang, selaras dengan norma agama dan aturan negara.

Nafkah Anak: Hak Bukan Pilihan

Nafkah anak bukanlah bentuk kemurahan hati orang tua, melainkan hak anak yang melekat dan tidak bisa ditawar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) secara tegas menyebutkan bahwa meski perkawinan putus, ayah tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” (Pasal 45 ayat 2).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 menegaskan bahwa akibat perceraian, hak anak tetap menjadi prioritas yang utama.

Hak hadhanah diatur dengan jelas sesuai dengan usia anak, serta perceraian tidak pernah menghapus kewajiban ayah. Adapun isi pasal 156 KHI adalah sebagai berikut:

A. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

- Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

- Ayah;

- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

B. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

C Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang juga memiliki hak hadhanah.

D. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

E. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan ketentuan huruf (a), (b), dan (d).

F. Pengadilan dapat pula, dengan mengingat kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Lebih jauh, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan pada Pasal 26 bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan, mencegah terjadinya perkawinan usia anak, hingga memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak.

Selain UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak, terdapat pula ketentuan teknis lain yang memberikan pedoman kepada hakim dalam menetapkan nafkah anak.

- SEMA No. 3 Tahun 2015 menganjurkan agar nafkah anak dapat dinaikkan 10–20% setiap tahun sebagai bentuk penyesuaian terhadap inflasi dan meningkatnya kebutuhan anak. Angka ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

- SEMA No. 4 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan nafkah anak ex officio (meskipun tidak diminta secara khusus dalam petitum), selama hal itu diperlukan untuk melindungi kepentingan anak.

- PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS juga memberi pengaturan khusus. Jika perceraian dilakukan oleh PNS pria, gajinya wajib dibagi: sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.

Prinsip The Best Interests of the Child

Prinsip the best interests of the child pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Prinsip ini mewajibkan setiap kebijakan, termasuk putusan pengadilan, untuk menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segalanya.

Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika dikaitkan dengan konteks nafkah anak, maka primsip ini menandakan bahwa jumlah dan bentuk nafkah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan anak, bukan sekadar kompromi orang tua.

Sebab, meskipun kedua belah pihak sepakat, perjanjian itu akan kehilangan keabsahannya jika isinya justru mengurangi atau meniadakan hak anak yang sudah dijamin oleh undang-undang.

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memperoleh pendidikan dan pengasuhan.

Hak-hak tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dinegosiasikan, bahkan oleh orang tua sekalipun.

Oleh karenanya, setiap kesepakatan yang mencoba membatasi hak anak, misalnya dengan menetapkan nafkah yang jauh di bawah kebutuhan wajar atau mengabaikan aspek pendidikan dan kesehatan, sesungguhnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan karenanya tidak sah secara hukum.

Hukum Islam juga sejalan dengan prinsip ini. Asas maslahah (kemaslahatan) menegaskan bahwa setiap keputusan harus membawa manfaat dan melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah.

Jika kesepakatan orang tua menetapkan nominal yang tidak layak, hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk meninjaunya kembali.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah putusan bukan sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan memastikan masa depan anak tetap terjamin.