Selama ini terdapat ketentuan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menceraikan istrinya wajib menyerahkan sebagian dari gajinya kepada mantan istri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dalam aturan tersebut dijelaskan jika PNS tidak memiliki anak, maka dirinya wajib memberikan setengah dari gajinya kepada mantan istri.

Apabila memiliki anak, maka pembagian gaji adalah sepertiga untuk mantan istri, sepertiga untuk anak, dan sepertiga untuk dirinya sendiri.

Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah ketika istri diceraikan oleh suaminya, karena terbukti melakukan perzinaan.

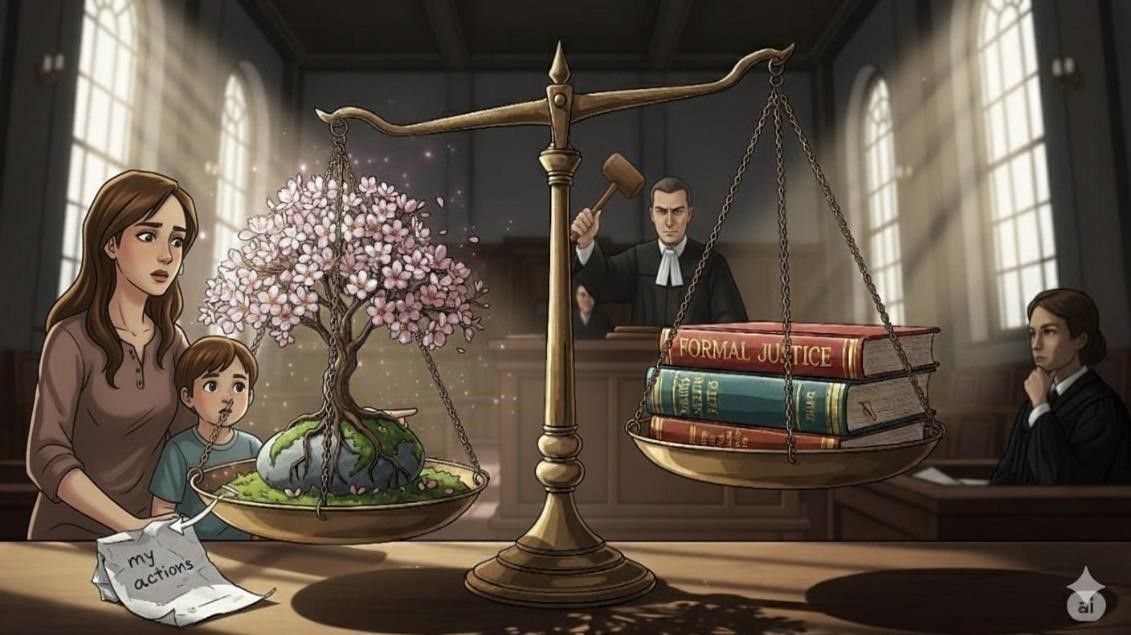

Dalam konteks ini, timbul pertanyaan adilkah jika istri yang telah mengkhianati suaminya tetap memperoleh hak atas gaji suaminya pasca cerai?

Sebagai respons terhadap persoalan ini, pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 1990 yang merevisi ketentuan sebelumnya. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan istri yang diceraikan, karena terbukti melakukan perzinaan tidak lagi berhak menerima bagian dari gaji mantan suaminya.

Namun demikian, Mahkamah Agung dalam praktik peradilan tampaknya kurang sependapat dengan ketentuan tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari pandangan hukum Islam mainstream. Dalam hukum Islam, kewajiban suami terhadap mantan istri pascaperceraian terbatas pada dua hal, nafkah iddah dan nafkah madliyah (nafkah yang masih terhutang).

Kewajiban tersebut, hanya berlaku bilamana istri tidak dalam keadaan nusyuz. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya pemberian mut’ah (pemberian sukarela sebagai bentuk penghormatan) kepada istri yang diceraikan, sebagai wujud penghargaan atas kebersamaan yang telah dijalani.

Dalam perkembangan terkini, terdapat kecenderungan Mahkamah Agung menghidupkan kembali kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri.

Tonggak dari kecenderungan ini adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

Lahirnya Perma ini tidak terlepas dari peran aktif para penggiat perempuan yang mendorong perlindungan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian.

Sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pun diterbitkan untuk mendukung implementasi Perma tersebut.

Tidak sedikit hakim agama yang menerapkannya secara konsisten dalam praktik peradilan. Namun dalam konteks ini, sebagian besar hakim tampak kurang selektif.

Banyak dari mereka yang menerapkan ketentuan tersebut, secara tekstual tanpa mempertimbangkan secara mendalam karakteristik unik dari tiap perkara yang dihadapi.

Akibatnya, tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sering kali gagal tercapai, kecuali hanya aspek kepastian belaka, yakni sekadar mengikuti bunyi teks peraturan.

Padahal, hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara berdasarkan nilai-nilai keadilan substantif. Tidak semua aturan yang tampak baik dalam teks dapat serta-merta diterapkan pada semua kasus.

Dalam hal ini, sangat penting bagi hakim menguasai teori hukum, terutama dalam hal penemuan hukum (rechtsvinding) bahkan penciptaan hukum (rechtsschepping). Setiap perkara memiliki karakter dan konteksnya sendiri, yang mungkin menuntut keadilan yang berbeda pula.

Di sinilah letak pentingnya peran aktif hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan, baik yang tersurat maupun tersirat dalam hukum.

Hakim dituntut kreatif, bukan sekadar patuh secara kaku terhadap teks hukum. Dinamika masyarakat dan kompleksitas masalah sosial yang terus berkembang, menuntut hakim untuk bersikap adaptif.

Meskipun disparitas putusan harus diminimalkan, namun dalam konteks tertentu, perbedaan putusan bisa dibenarkan bila sejalan dengan keadilan substantif.

Penutup

Yang patut disadari aturan dibuat salah satunya agar disparitas putusan tidak terjadi. Akan tetapi, keadilan juga tidak selalu identik dengan keseragaman putusan.

Tugas hakim bukan sekadar menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga memastikan hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dalam konteks konkret suatu perkara.

Dalam hal ini, hakim dituntut untuk berpikir progresif dan tidak terjebak pada legalisme sempit.

Seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn, “Het recht hinkt altijd achter de feiten aan” yaknu hukum selalu tertatih-tatih mengikuti kenyataan. Artinya, dinamika sosial kerap kali bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum untuk meresponsnya.

Maka, saat teks hukum tidak lagi mencukupi menjawab kompleksitas persoalan masyarakat, sehingga kebijaksanaan, kepekaan sosial, dan keberanian intelektual hakim dalam menemukan serta menegakkan keadilan menjadi sangat penting.

Sebab pada akhirnya, hukum bukan hanya bicara soal kepastian, tetapi juga keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.