Dalam sejarah peradilan Islam, korupsi bukan hanya uang suap yang nampak di mata, tetapi racun yang menyelinap perlahan lahan-lahan. Ia bisa datang dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan kecil, namun lambat laun hal-hal kecil itulah yang menggerogoti jiwa seorang qāḍī (hakim).

Para ulama menganggap itu bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengkhianati janji suci dan amanah besar dari Tuhan. Bagi mereka, korupsi bukan sekadar salah administrasi, melainkan benar-benar melukai jiwa keadilan.

Pondasi keadilan sejati hanya bisa berdiri dengan kokoh jika benar-benar mampu mempertahankan integritas, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah.

Kesalahan administrasi masih dapat ditoleransi, tetapi korupsi dipandang sebagai luka yang sangat dalam pada jiwa keadilan, seperti mengkhianati janji suci dan amanah besar yang telah dititipkan Tuhan kepada manusia.

Para ulama sejak dahulu telah memberikan nama-nama tegas bagi penyimpangan ini. Pertama, risywah, yaitu suap yang paling berbahaya karena bertujuan membelokkan kebenaran.

Kedua, ghulūl, yaitu pengkhianatan terhadap wewenang dan harta yang seharusnya dijaga (harta amanah). Ketiga, khā’in lil-amānah, yaitu pengkhianatan amanah yang menjadi akar moral perusak seluruh kepercayaan publik.

Intinya, menurut Islam, korupsi bukan hanya tentang uang yang berpindah tangan, tetapi jauh lebih dalam dari itu.

Ia menyangkut hati yang mulai goyah, jiwa yang meredup dan kerdil, di mana keadilan perlahan-lahan kehilangan ruhnya di hadapan masyarakat.

Risywah: Ujung Tombak Penghancur Keadilan

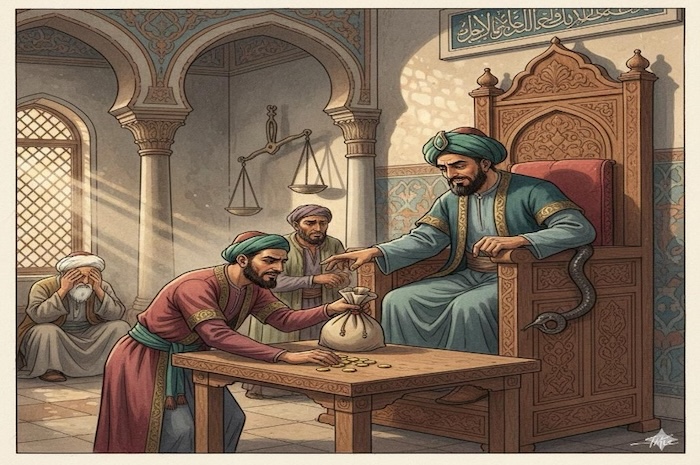

Risywah (suap) adalah jenis korupsi paling tua dan paling mengerikan dampaknya, terlebih jika telah merasuki lembaga peradilan.

Suap bukan semata soal pemberian uang, melainkan cara licik yang tersembunyi dan terstruktur untuk memutarbalikkan kebenaran.

Karena besarnya bahaya ini, Nabi Muhammad SAW mengutuk praktik tersebut. Beliau melaknat semua pihak yang terlibat, baik pemberi suap, penerima suap, maupun perantaranya. Risywah menghancurkan sifat jujur dan objektif, padahal kedua nilai itu merupakan pondasi utama keadilan.

Ketika suap masuk ke ruang pengadilan, hukum tidak lagi bertumpu pada fakta dan bukti, melainkan berubah menjadi transaksi kepentingan. Keadilan yang seharusnya menjadi titipan suci pun menjelma menjadi barang dagangan yang bisa dibeli.

Dalam peradilan Islam, risywah diposisikan sebagai perbuatan tercela yang secara langsung merusak keadilan. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dengan sangat keras sebagaimana diriwayatkan dalam HR. Ahmad dan Abu Dawud.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa risywah bukan sekadar transaksi ilegal, melainkan kejahatan moral yang melibatkan niat, tindakan, dan sistem. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa risywah dalam peradilan jauh lebih berbahaya dibanding kejahatan biasa karena membungkam kebenaran dengan harta dan menjadikan hukum berpihak pada kepentingan yang mampu membayar.

Ghulūl: Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan

Ghulūl bersifat lebih struktural. Ia merupakan gambaran nyata dari luka yang menganga akibat penyalahgunaan kekuasaan. Jabatan yang seharusnya menjadi jembatan pelayanan justru dipakai sebagai alat pengkhianatan.

Dalam bahasa Al-Qur’an, tindakan ini dikenal sebagai ghulūl, sebuah istilah yang bukan sekadar mencatat kerugian materi.

Ia menggambarkan pengkhianatan mendalam terhadap harta negara yang bersumber dari keringat rakyat, sekaligus melukai kepercayaan kolektif yang dititipkan masyarakat.

Ini merupakan penghancuran amanah paling dasar, yakni merobek janji suci yang diberikan kepada publik.

Imam Ibn Taymiyyah dan Al-Māwardī menyatakan dengan tegas bahwa jabatan dalam Islam adalah amanah, bukan hak pribadi. Ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, di situlah ghulūl terjadi.

Dampaknya jauh lebih luas dibanding suap dalam satu perkara, karena ghulūl merusak seluruh sistem.

Istilah ghulūl memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 161. Ayat ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan kecurangan terhadap uang rakyat bukan sekadar kejahatan duniawi, melainkan dosa besar yang pertanggungjawabannya kelak dipikul di akhirat.

Khā’in lil-Amānah (Pengkhianatan Amanah): Sumber Semua Keruntuhan (Akar Moral)

Secara mendasar, korupsi dalam peradilan Islam berakar dari pengkhianatan amanah. Amanah bukan sekadar etika, melainkan fondasi spiritual seluruh sistem peradilan.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā’ [4]: 58, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa tujuan peradilan adalah menegakkan keadilan yang diridai Allah.

Pada titik ini, korupsi dalam peradilan Islam bukan lagi persoalan uang atau jabatan, melainkan krisis kebatinan yang menghancurkan kepercayaan umat terhadap hukum itu sendiri.

Ketika penegak hukum mengkhianati amanah, kerusakannya tidak berhenti pada kesalahan putusan, tetapi menghancurkan kepercayaan masyarakat secara total terhadap hukum. Hukum yang seharusnya menjadi cerminan keadilan Tuhan di dunia pun kehilangan maknanya.

Ayat tersebut menegaskan bahwa mengkhianati harta atau amanah publik bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan dosa besar yang pertanggungjawabannya langsung di hadapan Allah pada hari kiamat.

Jabatan adalah amanah dan titipan. Imam Al-Māwardī menyatakan dengan jelas bahwa kekuasaan dan jabatan hakim merupakan amanah dari negara dan umat, bukan milik pribadi.

Jika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, maka hal itu termasuk ghulūl yang menghancurkan kepercayaan publik.

Mencegah Risywah, Ghulūl, dan Pengkhianatan Amanah

Untuk mencegah timbulnya risywah, ghulūl, dan khā’in lil-amānah, terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan.

Pertama, tazkiyatun nafs, yaitu membentengi nurani hakim dari dalam melalui pemurnian jiwa. Dalam peradilan Islam, hakim dipandang sebagai penjaga amanah ilahi sehingga integritasnya harus dirawat secara berkelanjutan.

Pendidikan moral, penguatan keimanan, serta kesadaran bahwa setiap putusan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah menjadi benteng utama agar risywah tidak menemukan ruang di hati hakim. Tanpa benteng ini, sistem sekuat apa pun mudah ditembus hawa nafsu.

Kedua, kifāyah al-qāḍī (jaminan kesejahteraan hakim). Peradilan Islam menempatkan kesejahteraan hakim sebagai instrumen pencegahan, bukan fasilitas mewah.

Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim, menegaskan bahwa hakim harus dicukupi kebutuhannya agar tidak bergantung pada pemberian manusia. Prinsip ini dirancang untuk memutus akar risywah dan mencegah ghulūl.

Ketiga, larangan menerima hadiah dan transparansi hubungan sosial. Peradilan Islam sangat tegas melarang hakim menerima hadiah, bahkan dari pihak yang tidak sedang berperkara.

Larangan ini bertujuan menutup jalan halus menuju risywah, termasuk pengaruh psikologis dan rasa sungkan yang dapat merusak objektivitas putusan.

Keempat, pengawasan ketat dan muhāsabah jabatan. Dalam sejarah Islam, hakim tidak dibiarkan bekerja tanpa kontrol.

Khalifah melakukan evaluasi, audit gaya hidup, bahkan pencopotan jika ditemukan indikasi pengkhianatan amanah. Tradisi muhāsabah menegaskan bahwa jabatan bukan hak permanen, melainkan kepercayaan yang dapat dicabut.

Kelima, pemisahan kekuasaan dan perlindungan dari tekanan. Peradilan Islam menekankan pentingnya melindungi hakim dari tekanan politik dan sosial.

Hakim yang tertekan mudah tergelincir pada ghulūl karena putusan tidak lagi lahir dari kejernihan hati dan pikiran.

Keenam, penegasan amanah sebagai nilai publik. Peradilan Islam menjadikan amanah sebagai nilai bersama, bukan sekadar urusan personal.

Melalui strategi-strategi tersebut, peradilan Islam menunjukkan bahwa pencegahan risywah, ghulūl, dan pengkhianatan amanah tidak cukup mengandalkan ancaman pidana semata. Ia menuntut hakim yang bersih hatinya, cukup kehidupannya, kuat sistem pengawasannya, serta teguh keberpihakannya pada keadilan.

Di titik inilah peradilan Islam menawarkan solusi lintas zaman: keadilan yang dijaga oleh kejernihan hati, pikiran, dan sistem secara bersamaan.

Sumber Rujukan

Al-Qur’an al-Karim

QS. Āli ‘Imrān [3]: 161

QS. An-Nisā’ [4]: 58

Hadis Nabi Muhammad SAW

Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imām Aḥmad

Abū Dāwūd, Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Aqḍiyah

Ibn Taymiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā, Kairo: Dār al-Wafā’, tanpa tahun

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tanpa tahun

Abū al-Ḥasan al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun

Literatur Etika Peradilan Islam

Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, tanpa tahun.