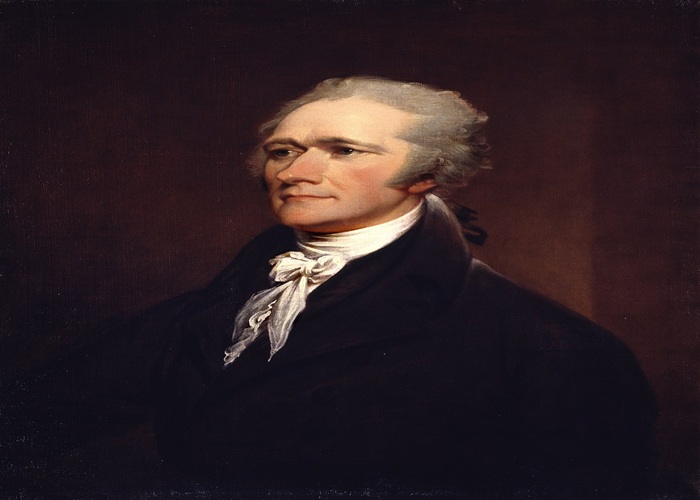

Ketika kita berbicara tentang para pendiri Amerika Serikat, nama-nama seperti George Washington atau Thomas Jefferson mungkin lebih dulu terlintas. Namun, ada satu sosok yang gagasannya secara fundamental membentuk salah satu pilar terpenting demokrasi Amerika bernama Alexander Hamilton.

Ia bukan hanya seorang negarawan ulung atau Menteri Keuangan pertama, tetapi juga arsitek intelektual di balik sistem peradilan yang independen. Lahir di Karibia, 11 Januari 1755, sebagai anak di luar nikah dan menjadi yatim piatu di usia muda.

Hamilton tiba di Amerika pada 1772 berbekal kecerdasan dan ambisi yang luar biasa, bakatnya segera terlihat.

Ia menempuh pendidikan di King's College (sekarang Universitas Columbia) dan terjun ke dalam perang revolusi. Selama Perang Revolusi, ia menjadi ajudan dan orang kepercayaan George Washington.

Peran ini memberinya pandangan mendalam tentang kelemahan pemerintahan yang terdesentralisasi di bawah Articles of Confederation, yang mendorongnya untuk mengadvokasi sebuah pemerintahan federal yang kuat.

Setelah perang, karirnya meroket. Ia menjadi delegasi Konvensi Konstitusional, kemudian menjabat sebagai Menteri Keuangan pertama. Di posisi ini, ia meletakkan dasar sistem keuangan Amerika yang kuat, termasuk mendirikan bank nasional pertama.

Kontribusi terbesar Hamilton pada ilmu hukum dan pemerintahan datang dari esai-esainya yang brilian dalam The Federalist Papers, serangkaian artikel yang ditulis untuk mendorong ratifikasi Konstitusi Amerika Serikat.

Dalam tulisan-tulisannya, terutama Federalist Nomor 78, Hamilton menguraikan visinya untuk cabang yudikatif. Menurut Hamilton, dalam sebuah republik, peradilan adalah cabang kekuasaan yang "paling tidak berbahaya" karena tidak memiliki "pedang" (kekuatan militer) maupun "dompet" (kekuatan anggaran).

Satu-satunya kekuatannya adalah kemampuan untuk membuat putusan. Agar putusan itu adil dan tidak memihak, para hakim harus benar-benar bebas dari tekanan dua cabang lainnya yang jauh lebih kuat, yaitu eksekutif dan legislatif.

Selain itu, pengadilan berfungsi sebagai benteng untuk melindungi konstitusi dari potensi pelanggaran oleh Kongres atau Presiden. Jika legislatif meloloskan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, pengadilan harus memiliki kekuatan untuk menyatakan tidak sah.

Terakhir, independensi memungkinkan hakim melindungi hak-hak minoritas dari tirani mayoritas. Tanpa jaminan ini, hakim bisa terpaksa mengikuti kehendak publik atau politik yang populer, bahkan jika itu melanggar hak dasar individu.

Bagaimana cara mencapai independensi ini? Hamilton mengusulkan dua mekanisme yang kemudian diadopsi ke dalam Konstitusi Amerika Serikat.

Pertama, Hamilton berargumen bahwa hakim federal harus memegang jabatan mereka seumur hidup, dan hanya bisa dicopot melalui proses pemakzulan (impeachment) karena pelanggaran serius.

Mengapa demikian? Karena ini membebaskan mereka dari rasa takut kehilangan pekerjaan jika membuat keputusan yang tidak populer secara politik. Bayangkan, jika seorang hakim harus dipilih kembali setiap beberapa tahun, mereka mungkin akan membuat keputusan berdasarkan popularitas, bukan berdasarkan hukum. Masa jabatan seumur hidup memastikan fokus mereka hanya pada konstitusi dan hukum.

Kedua, menurut Hamilton konstitusi juga menetapkan bahwa gaji hakim tidak boleh dikurangi selama mereka menjabat. Ini adalah langkah untuk mencegah Kongres "menghukum" hakim dengan memotong gaji mereka setelah membuat keputusan yang tidak disukai oleh para politisi.

Hamilton memahami bahwa "kekuasaan atas penghidupan seseorang sama dengan kekuasaan atas kehendaknya." Gagasan Alexander Hamilton menjadi kenyataan. Prinsip independensi peradilan menjadi landasan bagi sistem hukum federal Amerika.

Berkat visinya, Mahkamah Agung Amerika Serikat dan pengadilan federal lainnya dapat membuat keputusan-keputusan bersejarah yang membentuk masyarakat Amerika, mulai dari hak-hak sipil hingga regulasi bisnis, tanpa takut akan intervensi dari cabang pemerintahan lain.

Warisan Hamilton bukanlah sekadar sistem ekonomi, tetapi juga sebuah kerangka kerja hukum dimana aturan hukum (rule of law) berada di atas kekuasaan politik. Gagasannya memastikan bahwa keadilan tidak diperjualbelikan atau ditundukkan oleh tekanan politik, sebuah prinsip yang tetap relevan dan vital hingga hari ini.

Apabila dikaitkan dengan situasi di Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka.

Namun, dalam praktiknya, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satunya adalah mengenai kemandirian anggaran.

Akhir kata, perjuangan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar mandiri adalah tantangan bagi demokrasi itu sendiri, dan semoga pemikiran Alexander Hamilton bisa menjadi kompas moral dan intelektual dalam perjuangan meraih kemandirian tersebut.