Talak sebagai Hak Suami dan Kewenangan Hakim dalam Tafriq Qadha’i

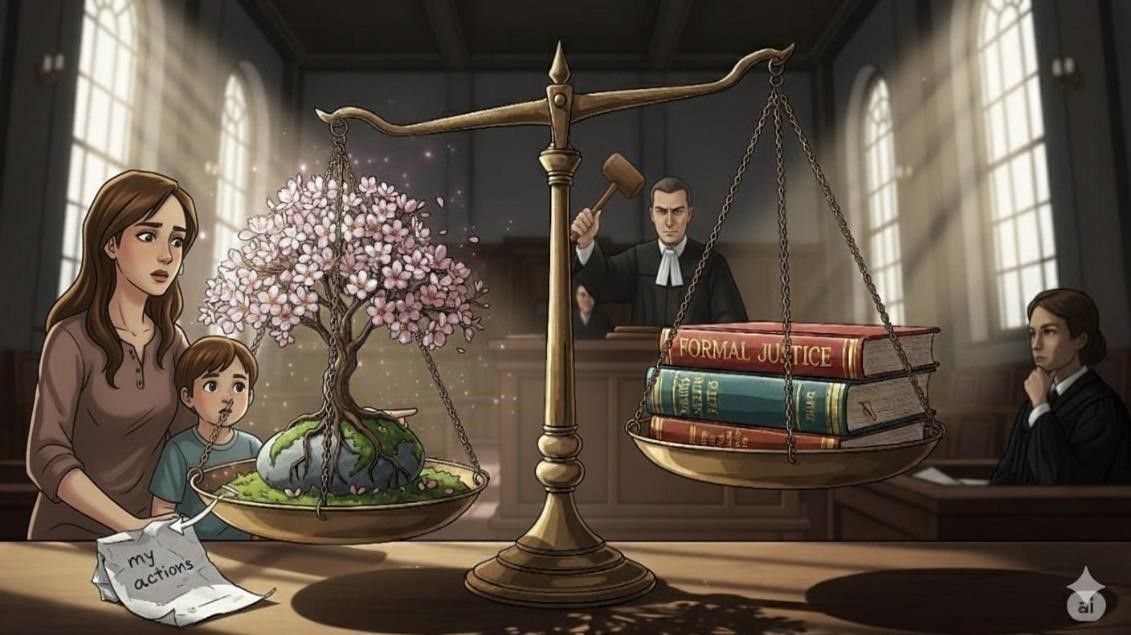

Talak merupakan institusi hukum yang secara normatif dikonstruksikan sebagai hak prerogatif suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Namun dalam praktik yudisial, seringkali ditemukan kondisi di mana suami menolak menjatuhkan talak meskipun relasi perkawinan telah kehilangan asas kebersamaan dan kemaslahatan.

Penolakan tersebut dapat disebabkan oleh iktikad mempertahankan perkawinan, atau bahkan motif manipulatif yang tidak dapat dijustifikasi secara etik maupun hukum. Dalam konteks ini, prinsip fa imṣākun bi ma‘rūfin au tasrīḥun bi iḥsān (QS. al-Baqarah: 229) menjadi dasar normatif, bahwa penyelesaian hubungan perkawinan harus dilakukan dengan cara yang beradab dan bermartabat.

Secara teologis-hukum, pelaksanaan syariat merupakan kewajiban individu yang bersifat ikhtiyārī, namun dalam konteks negara hukum, pelanggaran terhadap norma syariah dapat dikoreksi melalui intervensi kekuasaan kehakiman (ṣulṭah qaḍā’iyyah). Dalam literatur fikih, dikenal istilah at-tafrīq al-qaḍā’ī, yaitu pemutusan hubungan perkawinan oleh qāḍī (hakim) ketika perkawinan tidak lagi mencapai tujuan utamanya (maqāṣid al-nikāḥ), seperti ketenangan batin, kasih sayang, dan kemaslahatan. Konsep ini secara yuridis memperkuat legitimasi peran hakim dalam menjatuhkan perceraian, sekaligus membantah pandangan yang membatasi hak cerai secara eksklusif hanya kepada pihak suami.

Secara historis, praktik ini telah terakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui pembentukan Godsdienstige Rechtspraak (peradilan keagamaan) pada masa kolonial, dan kemudian dikukuhkan dalam sistem peradilan modern melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam kerangka tersebut, peradilan agama-sebagai bagian dari rechterlijke macht (kekuasaan kehakiman)-berwenang mengadili perkara echtscheiding (perceraian) bagi mereka yang beragama Islam.

Etimologi dan Definisi Terminologis At-Tafrīq al-Qaḍā’ī

Secara etimologis, istilah at-tafrīq al-qaḍā’ī merupakan bentuk murakkab washfī yang terdiri atas at-tafrīq (pemisahan) dan al-qaḍā’ (putusan hukum). Kata at-tafrīq berasal dari akar “farraqa” yang bermakna “memisahkan”, dengan padanan seperti al-qismah (pembagian), at-tamyīz (pembedaan), dan al-fashl (pemutusan) (Abu Ḥabīb, 1988).

Istilah serupa yang digunakan dalam literatur fikih adalah at-taṭlīq (perceraian) dan al-firqah (perpisahan). Adapun al-qaḍā’, yang berasal dari akar qaḍā, memiliki makna al-qaṭ‘ (pemutusan), al-fashl (pemisahan), atau al-ḥukm (hukum atau putusan) (Ibn Manẓūr, 1993).

Secara terminologis, at-tafrīq al-qadhā’ī belum memiliki definisi baku dalam literatur hukum Islam klasik. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah literatur kontemporer, dapat dirumuskan bahwa at-tafrīq al-qadhā’ī merupakan pembubaran ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan atas dasar gugatan istri (Ibnu Abidin, 1994, IV:186). Az-Zarqani memaknainya sebagai pembubaran perkawinan melalui putusan hakim atas permohonan salah satu pihak, baik suami maupun istri (Az-Zarqani, 1990, III:277).

Adapun menurut rumusan literatur kontemporer lainnya, at-tafrīq al-qadhā’ī dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan oleh hakim atas permohonan salah satu pihak karena alasan syiqāq, ḍarar, atau ketiadaan nafkah, maupun tanpa adanya permohonan apabila diperlukan untuk menjaga hak-hak syar‘i, seperti dalam hal murtad (Kementerian Wakaf Kuwait, 1995, XXIX:6).

Beberapa Alasan Yuridis Pembubaran Perkawinan oleh Hakim (Tafrīq al-Qaḍā’ī)

Dalam pandangan Wahbah az-Zuḥailī (2010, Jilid VIII: 487) dan As-Sayyid Sābiq (t.t., Jilid II: 186), yurisdiksi pengadilan dalam memutus perkawinan (tafrīq al-qaḍā’ī) diakui secara normatif dalam lima keadaan utama, yakni: (1) suami tidak memberikan nafkah (‘adam an-nafaqah); (2) terdapat cacat fisik atau psikis pada salah satu pihak (‘aib/‘illah); (3) terjadinya konflik yang menimbulkan mudarat atau perselisihan berkepanjangan (syiqāq/dharar); (4) suami tidak diketahui keberadaannya tanpa alasan yang sah (ghaibah bilā ‘udzr); dan (5) suami menjalani hukuman penjara (habs).

Di luar kelima kondisi tersebut, literatur fikih juga mencatat sejumlah alasan lain yang masih menjadi objek ikhtilāf (perbedaan pendapat) di kalangan fuqahā’. Namun demikian, ragam alasan terakhir ini relatif belum mendapatkan legitimasi eksplisit dalam sistem hukum positif kontemporer, sehingga kajian ini akan difokuskan pada lima kategori utama yang secara normatif telah diterima sebagai dasar pembubaran perkawinan melalui putusan pengadilan.

Pertama, ketika suami tidak menunaikan kewajiban nafkah (‘adam an-nafaqah). Mayoritas fuqahā’ dari mazhab Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan tafrīq atas permohonan istri apabila suami tidak memberi nafkah dan tidak mampu secara finansial. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dalam QS. al-Baqarah ayat 229–231 dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār (Az-Zuḥailī, 2010). Praktik tersebut juga mendapat legitimasi dari fatwa Sa‘īd ibn al-Musayyib dan kebijakan Umar ibn al-Khaṭṭāb. Karena bersifat ijtihād qaḍā’ī, pelaksanaannya hanya sah melalui putusan hakim (Kementerian Wakaf Kuwait, 1995).

Kategori kedua adalah tafrīq karena cacat atau penyakit berat (‘ilal), seperti impotensi atau penyakit menular. Fuqahā’ selain mazhab Ḥanafī memperbolehkan permohonan fasakh oleh suami maupun istri dalam kondisi demikian. Fasakh dianggap lebih ringan dibanding ṭalāq karena tidak membebani suami dengan kewajiban penuh atas mahar jika dilakukan sebelum dukhūl. Dalam mazhab Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī, suami bahkan dapat menuntut pengembalian mahar dari wali perempuan bila cacat tersebut disembunyikan (M. Zein, 2004).

Ketiga atau selanjutnya, tafrīq juga dibolehkan apabila terjadi perselisihan berat atau kemudaratan (syiqāq/dharar) dalam rumah tangga, seperti kekerasan verbal, fisik, atau paksaan terhadap perbuatan maksiat. Mazhab Mālikī dan sebagian Ḥanabilah menyatakan, bila istri dapat membuktikan adanya dharar, maka hakim dapat menjatuhkan ṭalāq bā’in. Definisi dharar dalam hal ini meliputi tindakan menyakitkan secara lisan maupun perbuatan yang merendahkan martabat (Az-Zuḥailī, 2010).

Kondisi keempat yang menjadi dasar tafrīq adalah ketidakhadiran suami (ghaibah az-zauj). Menurut Mālikī dan Ḥanbalī, istri dapat mengajukan gugatan apabila suami tidak diketahui keberadaannya selama minimal satu tahun, tidak memiliki udzur yang sah, dan menimbulkan dharar terhadap istri. Bila keberadaan suami tidak diketahui, hakim dapat langsung menjatuhkan ṭalāq bā’in. Namun, jika diketahui, hakim wajib mengirimkan surat peringatan, dan jika tidak diindahkan, maka perceraian dapat dijatuhkan (Kementerian Wakaf Kuwait, 1995).

Terakhir atau kelima, tafrīq juga diperbolehkan bila suami menjalani hukuman penjara (ḥabs) paling sedikit satu tahun dan istri mengalami dharar akibatnya. Pandangan ini dianut oleh mazhab Mālikī dan pelaksanaannya sejajar dengan tafrīq akibat ghaibah. Putusan hakim menjadi dasar sah untuk menjatuhkan ṭalāq bā’in (Az-Zuḥailī, 2010).

Korelasi Asbāb at-Tafrīq al-Qaḍā’ī dengan Alasan Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan

Lima kategori utama yang menjadi dasar pembubaran perkawinan oleh hakim (tafrīq al-qaḍā’ī) dalam fikih Islam, yakni: (1) tidak diberikannya nafkah oleh suami (‘adam an-nafaqah), (2) adanya cacat atau penyakit yang menghalangi kehidupan rumah tangga (‘aib/‘illah), (3) perselisihan yang menimbulkan mudarat (syiqāq/dharar), (4) ketidakhadiran suami tanpa uzur syar‘i (ghaibah bilā ‘udzr), dan (5) penahanan suami (ḥabs), memperoleh relevansi normatif dalam sistem hukum nasional.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara substantif mengadopsi kaidah-kaidah tersebut dengan merinci sejumlah alasan perceraian, seperti: perilaku menyimpang yang sulit disembuhkan (zina, pemabuk, penjudi), penelantaran selama dua tahun, dijatuhkannya hukuman pidana lima tahun atau lebih, kekerasan dalam rumah tangga, penyakit atau cacat fisik yang menghalangi fungsi suami-istri, serta konflik rumah tangga yang bersifat irreversibel. Tambahan alasan seperti pelanggaran taklik ṭalāq dan peralihan agama juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 116 KHI.

Dengan demikian, kerangka yuridis nasional menunjukkan sinkronisasi antara prinsip-prinsip fikih Islam terkait tafrīq al-qaḍā’ī dengan konstruksi hukum positif Indonesia dalam menentukan alasan sah perceraian di hadapan pengadilan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kewenangan menjatuhkan talak, dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditentukan secara syar‘i, tidak semata-mata merupakan hak eksklusif suami, melainkan dapat dilaksanakan oleh hakim melalui mekanisme yudisial.

Secara normatif, otoritas hakim dalam membubarkan ikatan perkawinan telah diakui dalam tradisi fikih sebagai bentuk ṣulṭah qaḍā’iyyah (kekuasaan kehakiman) untuk menegakkan keadilan, mengangkat kemudaratan, serta melindungi hak-hak syar‘i pihak yang terzalimi dalam lingkup rumah tangga.