Sejak menempuh pendidikan sekolah dasar, mayoritas warga Indonesia diajarkan adanya kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam ibu pertiwi. Realitasnya sumber daya alam, benar menjadi komoditas utama dan penopang perekonomian nasional, salah satunya melalui ragam pertambangan.

Contohnya, tambang timah Indonesia yang melimpah, menjadikan negeri ini sebagai pengekspor timah kesatu dunia. Sedangkan ekspor batubara Indonesia, tercatat terbesar ke dua di kancah internasional. Demikian juga, nikel yang merupakan bahan baku baterai, termasuk tiga besar global.

Hasil tambang emas Indonesia, juga mencatatkan angka signifikan, yakni sejumlah 2.367 ton emas di bulan Januari sampai dengan April 2024, terkirim ke berbagai negara, seperti Swiss, India, Jepang dan negara lainnya. Dalam hitungan rupiah, Indonesia mendapatkan sekitar Rp52 triliun dari penjualan emas pada periode tersebut.

Namun, eksplorasi pertambangan Indonesia, sering kali berbenturan dengan berbagai sektor kehidupan dan berikan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kerusakan lingkungan hidup, penyakit disebabkan aktivitas pertambangan, atau relokasi masyarakat pada daerah yang diperuntukan usaha pertambangan, serta berbagai persoalan sosial lainnya.

Raja Ampat adalah salah satu persoalan pertambangan nikel, yang belum lama jadi sorotan dan timbulkan berbagai perdebatan di ruang publik. Hal ini, dikarenakan berpotensi menimbulkan kerusakan bawah laut Raja Ampat.

Sebagai informasi, Raja Ampat memiliki keindahan bawah laut yang diakui global, karena memiliki keankeragaman hayati, seperti adanya 75% terumbu karang dunia dan sekitar 1000 jenis ikan, hidup dibawah laut Raja Ampat.

Tren positif Raja Ampat lainnya antara lain pada akhir 2024, masuk dalam kualifikasi 25 tempat terbaik dunia, yang disarankan National Geopragphic untuk dikunjungi masyarakat global. Selain itu, berdasarkan hasil sidang Dewan Unesco PBB di Paris, Mei 2023, Raja Ampat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.

Di luar Raja Ampat, tidak sedikit aktivitas pertambangan di beberapa wilayah nasional, menimbulkan problematika lingkungan dan pertentangan masyarakat lokal atau komunitas adat.

Secara yuridis, pengaturan hukum nasional terbaru, atas aktivitas pertambangan, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan UU Pertambangan tersebut, diatur setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin, atau disebut dengan IUP.

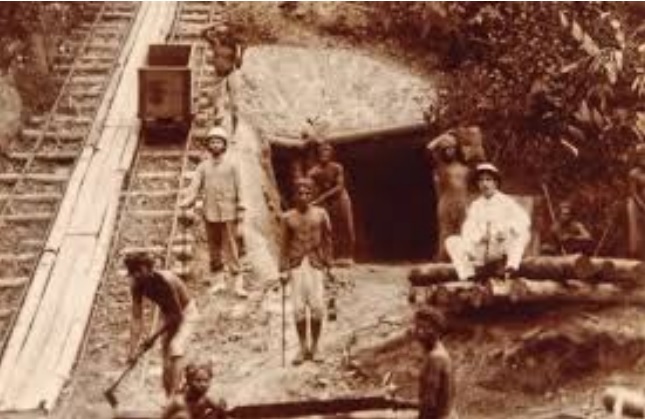

Catatan sejarah nasional, regulasi pertambangan telah ada sebelum kemerdekaan atau era Hindia Belanda. Pemerintah jajahan, saat itu menerbitkan Indische Mijnwet, 1899, yang dicatatkan Staatsblad.1899 No.214.

Dalam ketentuan hukum pertambangan kolonial, pengelolaan pertambangan dilakukan sektor privat pemegang konsesi pertambangan. Adapun konsesi diberikan selama 75 tahun dan negara hanya mendapatkan iuran hasil pertambangan dalam satu tahun, senilai 0,25 gulden untuk setiap hektar area pertambangan, serta menerima komisi hasil pertambangan sejumlah 46% dari total produksi (vide Pasal 35 Indische Mijnwet 1899).

Guna mendukung penghasilan sektor pertambangan, pemerintah kolonial menerbitkan beragam aturan pendukung sektor usaha pertambangan, seperti Mijn Ordonnantie 1907, sebagai regulasi pengawasan kelesamatan kerja, yang diubah melalui Mijn Ordonnantie 1930.

Indische Mijnwet 1899, sebagai regulasi pertambangan Hindia Belanda, juga mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, seperti amandemennya berikan sektor swasta non-Belanda, peluang dapatkan izin usaha pertambangan selama 40 tahun.

Era kolonialisme Jepang, tidak ada perubahan signifikan, dalam regulasi pertambangan dan area pertambangan diekspolrasi, guna membantu pelaksanaan perang.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah orde lama dipimpin Bung Karno, pernah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959, untuk membatalkan izin usaha pertambangan yang terbit sebelum 1949, dengan kondisi belum dikerjakan atau masih tahapan awal pengerjaan.

Kemudian pada 1960, dibentuk Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, serta Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Maka, secara resmi Indische Mijnwet 1899 dan berbagai perubahannya tidak menjadi regulasi pertambangan nusantara.

Demikianlah sejarah hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia, sejak era kolonial. Semoga menjadi referensi bacaan, khususnya bagi para penikmat sejarah.